Metaが、台湾と米国を直接結ぶ新たな海底ケーブル「ORCA」の建設を進めていることが明らかになった。このプロジェクトからは、データトラフィックの急増に対応し、接続性とレジリエンスを強化するための同社の戦略が垣間見える。

ORCAケーブルの概要:台湾と米国を繋ぐ新たなデータ高速道路

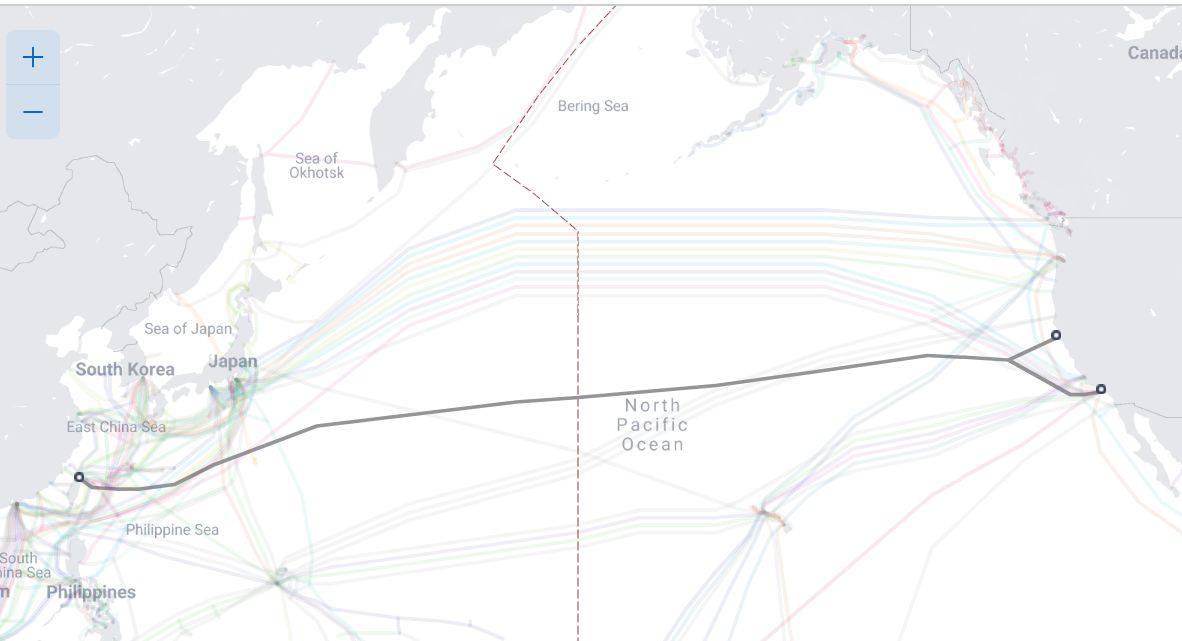

Meta Platformsは、台湾の頭城(とうじょう)、米カリフォルニア州のハーモサビーチとマンチェスターを結ぶ、新たな海底ケーブル「ORCA」の建設を計画している。業界アナリストであるRoderick Beck氏がLinkedInで発表した情報によると、ORCAは6ファイバーペアで構成され、2027年第2四半期に稼働開始(RFS)を予定しているとのことだ。ケーブル全長は約12,000キロメートルに及び、各ファイバーペアあたり12.8Tbps、総容量76.8Tbpsという大容量のデータ伝送能力を持つと見込まれる。

データトラフィック急増に対応:米国-台湾間の接続を強化

MetaがORCAケーブル建設に踏み切った背景には、米国と台湾間のデータトラフィックの急速な増加がある。海底ケーブル敷設免許申請の中でMetaは、このトラフィックの増加が建設の動機であることを明記している。ORCAケーブルは、増え続けるデータ需要に応えるための重要なインフラとなると言えるだろう。

ケーブルの陸揚げ局は、台湾側が頭城、米国側がハーモサビーチとマンチェスターの3箇所である。頭城はすでにAPG、FLAG North Asia Loop、NCP、PLCNなどの海底ケーブルが陸揚げされており、重要なネットワーク拠点となっている。一方、ハーモサビーチはJupiter、Southern Cross NEXT、SEA-USなどのケーブルが陸揚げされている地点だ。マンチェスターはORCAケーブルが初めての陸揚げとなる予定である。ハーモサビーチの陸揚げ局は、かつてRTI Holdingsが建設し、後に経営破綻した施設であり、現在はHMB IXとして再ブランドされている。

オープンケーブルと分岐構造:柔軟性とレジリエンスを向上

ORCAケーブルは、オープンケーブルアーキテクチャを採用している。これは、各ファイバーペアの所有者が、電力供給を除き、海底線終端装置(SLTE)を独自に運用・管理できる方式である。初期所有者がMetaのみであることから、このオープンアーキテクチャは、Metaがケーブル容量を第三者に販売し、設備投資の回収や運用コストの分担を目指していることを示唆している。

また、ORCAケーブルは分岐構造を採用していると考えられる。Roderick Beck氏は、LinkedInの投稿で「分岐構造はレジリエンス向上に貢献する」と指摘している。メイン幹線と同様に各分岐も6ファイバーペアを持つことで、一方の分岐で障害が発生した場合でも、他方の分岐にトラフィックを迂回させることが可能になる。この分岐構造には、光ファイバーペアスイッチング機能が組み込まれていると推測される。

XenoSpectrum’s Take

MetaによるORCAケーブル建設は、自社サービスの基盤となるネットワークインフラへの継続的な投資を示すものと言える。近年、Metaは2Africa、Echo、Bifrostなど、複数の海底ケーブルプロジェクトに参画しており、グローバルなネットワーク展開を積極的に進めている。

ORCAケーブルで特筆すべき点は、オープンケーブルアーキテクチャの採用である。従来の海底ケーブルは、コンソーシアム方式で複数の事業者が共同で建設・運用することが一般的であったが、オープンケーブルは、単独の事業者が建設し、容量を外部に販売するビジネスモデルを可能にする。これにより、Metaはケーブルの柔軟な運用と収益化を図ると同時に、データセンター間の接続性を強化し、自社サービスのパフォーマンス向上に繋げることが期待できる。

また、分岐構造の採用は、ネットワークのレジリエンスを高める上で重要な役割を果たす。近年、自然災害や地政学リスクなど、ネットワークインフラを取り巻く不確実性が増大している。このような状況下において、冗長性を持たせたネットワーク設計は、事業継続性を確保する上で不可欠である。

MetaのORCAケーブル建設は、データセンターネットワークの進化と、海底ケーブルビジネスの新たな可能性を示す事例として、今後の動向が注目される。

Sources

- via DatacenterDynamics: Meta to build ORCA Taiwan-US subsea cable

コメント