カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の研究者らが、複雑怪奇な脳地図(脳アトラス)の世界に「共通言語」をもたらす可能性を秘めた画期的なデジタルツールを開発した。このオープンソース・ソフトウェア「Network Correspondence Toolbox (NCT)」は、世界中の脳科学研究における長年の課題を克服し、神経疾患や精神疾患の新たな治療法開発を加速させるものとして大きな期待が寄せられている。研究成果は権威ある科学誌『Nature Communications』に掲載された。

脳地図の「バベルの塔」問題:NCT開発の背景

脳は人体で最も複雑な器官であり、その機能を理解するために、科学者たちは脳を特定の領域に分割した「脳アトラス」を作成してきた。しかし、その分割方法や各領域への命名規則は、研究グループや目的に応じて多種多様なものが存在し、さながら「バベルの塔」のような状況を呈していた。

「人々が脳の研究に関心を持ち始めて以来、常に『脳にはいくつの領域があるのか?』という基本的な問いに答えようとしてきました」と、本研究の責任著者であり、UCLA Healthの精神医学・生命行動科学教授、UCLA脳連結性・認知研究所所長を務めるLucina Uddin氏は語る。「細胞構造、機能、その他の特性に基づいて脳を分割できますが、長年にわたり開発されてきた複数の異なる脳アトラスは、これらの区分に異なる名前を与えてきました。しかし、研究グループ間で対話し、研究成果を共有したいのであれば、何らかの共通認識に達する必要があります」。

この脳アトラスの不統一は、異なる研究結果の比較や統合を著しく困難にし、アルツハイマー病、パーキンソン病、うつ病、統合失調症といった多くの神経・精神疾患の研究の進展を妨げる一因となってきた。ある研究で「サリエンスネットワーク」と呼ばれる領域が、別のアトラスの「サリエンスネットワーク」とは全く異なる場所や範囲を指している、といった混乱が生じかねないのである。

この深刻な課題に対応するため、国際的な脳マッピング機構(OHBM)は、脳ネットワーク命名法の調和を目指すワーキンググループ「WHATNET」を設立。WHATNETは、研究結果を報告する際に、単一のアトラスに依存するのではなく、複数の独立したアトラスを参照して結果の対応関係を検証することを推奨している。今回発表されたNCTは、まさにこの推奨を実践するための強力なツールとして開発された。

デジタル翻訳機「NCT」:その機能と可能性

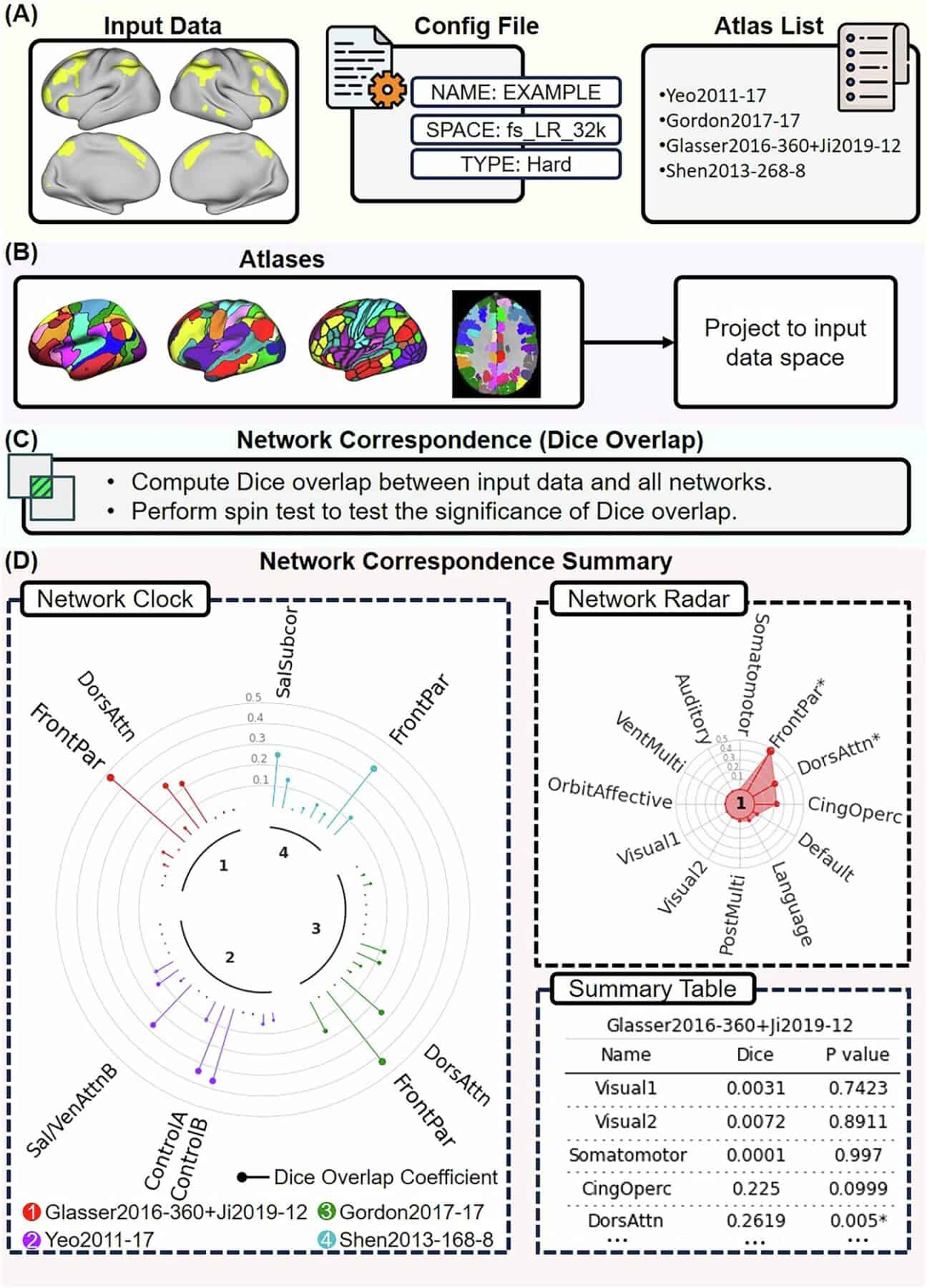

NCTは、研究者が自身の脳画像研究(fMRIによる脳活動パターンや、脳領域間の機能的接続性など)から得られたデータを、広く使われている標準的な脳アトラスと比較するためのオープンソース・ソフトウェアである。

具体的には、ユーザーが自身の脳マップデータをNCTに入力すると、ツールキットは現在23種類の主要な脳アトラスと自動的に比較を行う。この比較には「Dice係数」と呼ばれる指標が用いられ、ユーザーの脳マップと各アトラスのネットワーク領域が空間的にどれだけ重なっているか(類似しているか)を客観的かつ定量的に評価する。さらに、「スピンテスト」という統計的手法を用いて、その重なりが偶然によるものではないかどうかの有意性も検証できる。

これにより、研究者は以下のような恩恵を受けることができる。

- 結果の解釈と比較の容易化: 自身の研究結果が、既存のどの脳ネットワーク概念に最も近いのかを客観的に判断できる。これにより、異なるアトラスを用いた過去の研究との比較や統合が格段に容易になる。

- 標準化された報告: 研究結果を複数の標準アトラスに対応付けて報告することで、研究の透明性と再現性が向上する。

- 隠れた共通性の発見: これまで命名法の違いによって見過ごされてきた、異なる研究間の潜在的な共通性やパターンを発見できる可能性がある。「命名の不一致のために隠されていたかもしれない発見の共通点を見つけるために、人々がこのツールを使ってくれることを願っています」とUddin氏は述べる。

- 脳理解の深化: MRIなどの脳画像技術は、脳の特定の領域がまるで主要空港のハブのように、他の多くの領域と複雑な接続を持つ「ハブ構造」を明らかにしている。NCTは、これらのハブがどのように相互作用し、その変化や損傷が様々な疾患や症状にどのように関与しているかを理解する上で役立つ。

- 個別化医療への貢献: 脳ネットワークの個人差や疾患による変化をより正確に捉えることで、将来的には患者一人ひとりに最適化された精密医療(プレシジョン・メディシン)の開発につながることが期待される。

NCTはオープンソースであるため、世界中の誰もが無償で利用でき、コミュニティによる改良やアトラスの追加も可能である。これは、Human Connectome Project (HCP)のような他の成功したオープンソース・イニシアチブと同様に、脳科学分野全体のデータ共有と協力を促進する上で重要な意味を持つ。

標準化への大きな一歩:今後の展望

NCTは、脳アトラスの標準化そのものを強制するものではない。しかし、異なるアトラス間の対応関係を定量的に示すことで、どの脳領域区分やネットワーク定義が最も一般的で再現性が高いのかについての議論を促進し、将来的な標準化に向けたコンセンサス形成に貢献する可能性がある。

「もし非常に多くの異なるグループがわずかな違いを持つ異なるアトラスを作成しているのなら、このツールは最も一般的で再現可能なパターンを私たちに知らせるのに役立つでしょうか?そして、それらの共通性に基づいてより多くの標準を採用できるでしょうか?」とUddin氏は問いかける。

脳という究極のフロンティアを探求する科学者たちにとって、NCTはまさに待望の「共通言語」あるいは「ロゼッタストーン」となりうる。このツールが広く活用されることで、脳科学研究は新たなステージに進み、人類が長年悩まされてきた神経・精神疾患の克服に向けた歩みが加速することが期待される。

論文

- Nature Communications: A network correspondence toolbox for quantitative evaluation of novel neuroimaging results

参考文献