ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が、ビッグバンからわずか3億3000万年後の宇宙に存在する銀河「JADES-GS-z13-1」から、予想外に強い水素由来の光を検出した。この発見は、宇宙が中性のガスに覆われた「霧」の状態から透明になっていく「宇宙の再電離」と呼ばれる時代が、これまで考えられていたよりも早く始まった可能性を示唆しており、宇宙史の理解に新たな光を当てるものである。

JWSTが捉えた太古の灯火:JADES-GS-z13-1

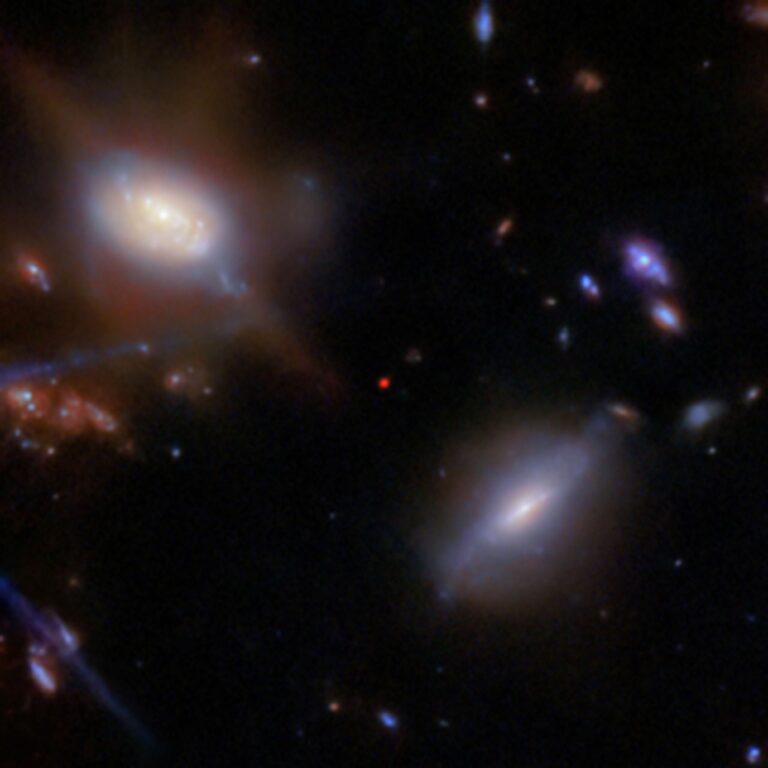

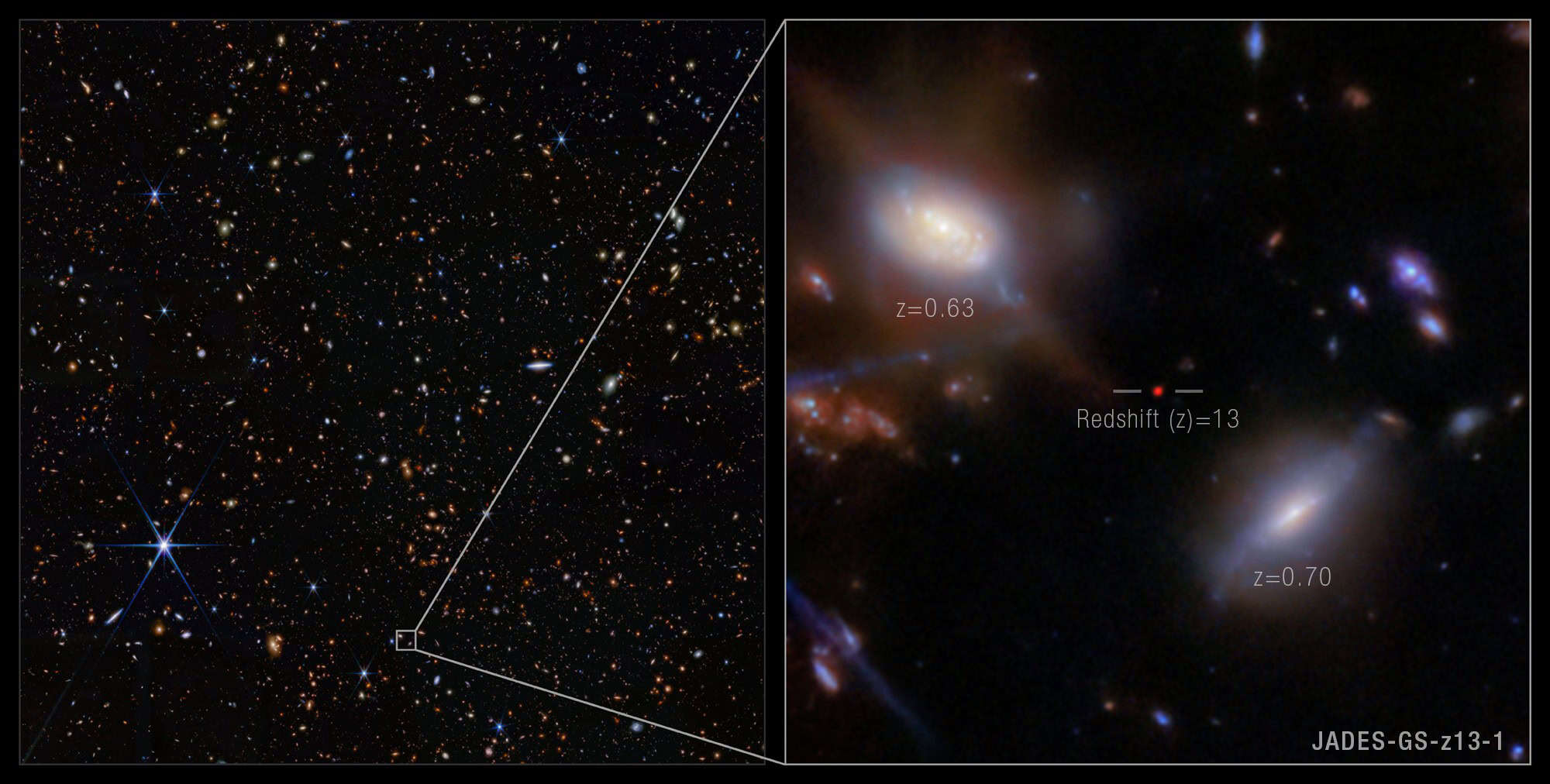

国際研究チームは、JWSTを用いて観測史上最も遠方にある銀河の一つ、JADES-GS-z13-1を詳細に調査した。この銀河は地球から極めて遠いため、我々が観測している光は約134億年前に放たれたものであり、ビッグバンから約3億3000万年後の宇宙の姿を映し出している。

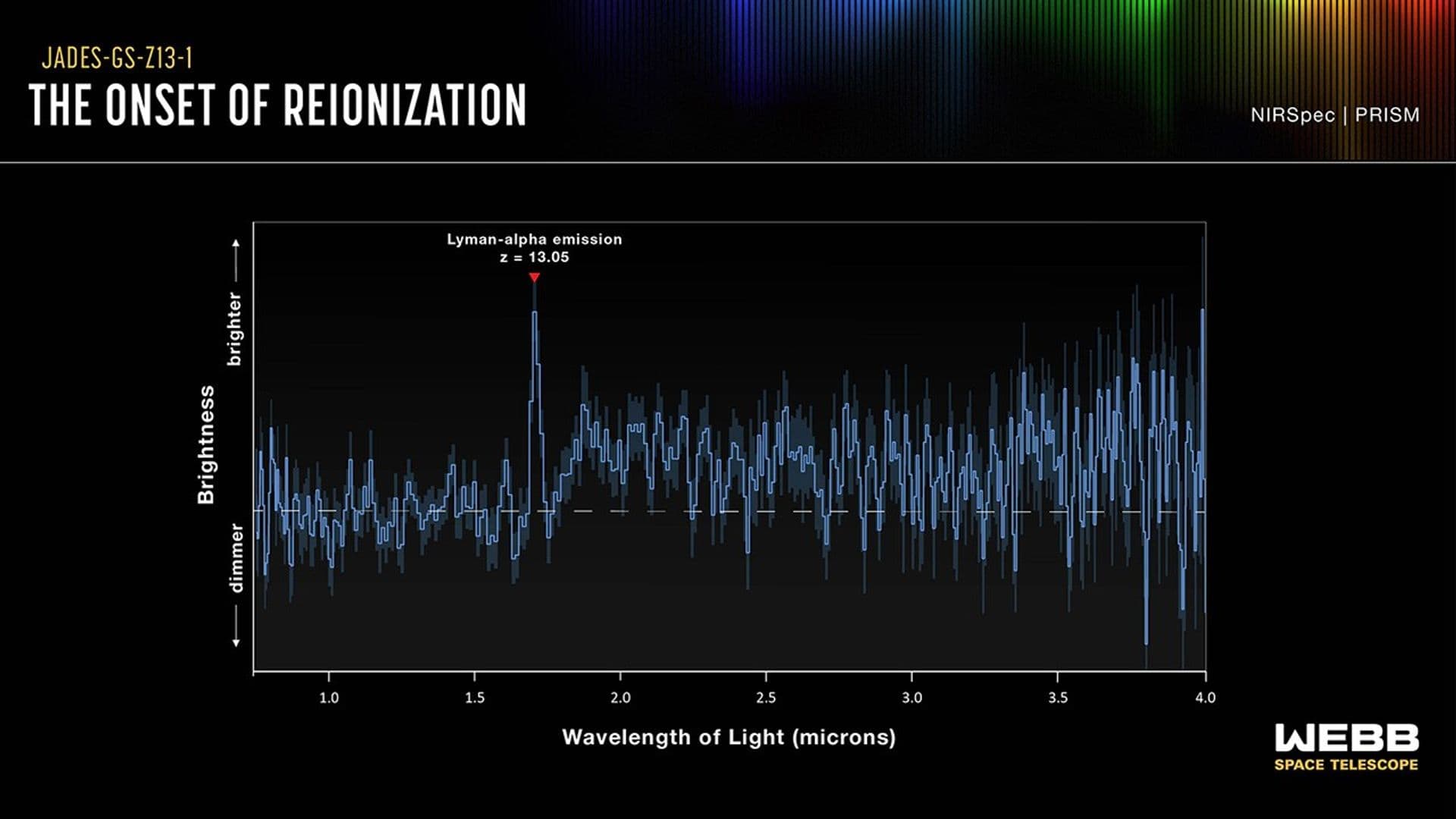

JWSTの近赤外線カメラ(NIRCam)による初期観測では、この銀河の赤方偏移(宇宙膨張により光の波長が引き伸ばされる度合いを示す指標。大きいほど遠方・過去の天体であることを意味する)は12.9と推定されていた。その後、近赤外線分光器(NIRSpec)を用いたより詳細な観測により、赤方偏移は13.0であることが確定した。

この分光観測において、研究チームは驚くべき特徴を発見した。それは、水素原子が放つ特定の波長の紫外線「ライマンα(アルファ)輝線」である。この時代の銀河からこれほど強いライマンα輝線が検出されることは、従来の理論では予想されていなかった。

宇宙を覆った「霧」:再電離とは何か

宇宙誕生後の数十万年間、宇宙は超高温の状態から冷え、陽子と電子が結合して電気的に中性な水素原子が大量に生成された。この中性水素ガスは、初期の天体が放つ、特にエネルギーの高い紫外線(UV)を効率よく吸収・散乱してしまうため、宇宙は 마치濃い霧に覆われたような状態であったと考えられている。このため、最初の星や銀河が誕生しても、その光、特にライマンα輝線のような特定の波長の光は遠くまで届かず、観測することが極めて困難であった。この時期は「宇宙の暗黒時代」とも呼ばれる。

やがて、誕生した第一世代の星や銀河が強力な紫外線を放射し始めると、周囲の中性水素ガスが再び電子と陽子に分離(電離)されるようになる。このプロセスが「宇宙の再電離」である。星々からの紫外線によって電離された領域は、泡(バブル)のように宇宙空間に広がり、やがてそれらの泡が重なり合うことで、宇宙全体が紫外線に対して透明になっていった。この再電離が完了したのは、ビッグバンから約10億年後とこれまで考えられてきた。

「初期宇宙は中性水素の厚い霧に覆われていました」と、研究チームの一員であるケンブリッジ大学およびユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのRoberto Maiolino氏は語る。「この霧の大部分は、再電離と呼ばれるプロセスで晴れ上がり、それはビッグバンから約10億年後に完了しました。GS-z13-1は宇宙がわずか3億3000万歳の時に見られます。それにもかかわらず、周囲の霧が完全に晴れ上がって初めて見えるはずの、驚くほど明確なライマンα輝線の特徴を示しています。この結果は、初期銀河形成の理論からは全く予想外であり、天文学者たちを驚かせています」。

定説を覆す発見:ライマンα輝線の意味

ライマンα輝線は、中性水素ガスによって非常に吸収されやすい性質を持つ。そのため、宇宙がまだ中性水素の霧に深く覆われていたビッグバン後5億年よりも前の時代からは、明確なライマンα輝線は観測できないだろうというのが、これまでの天文学界の共通認識であった。

ケンブリッジ大学の博士研究員で本研究の筆頭著者であるJoris Witstok氏は次のように説明する。「若い銀河は、水素に由来する非常に特定の波長の光で最も明るく輝きます。天文学者にとって、この光は『ライマンα』として知られています。その短い紫外線波長のため、周囲の媒体に容易に吸収されてしまいます。そのため、宇宙が誕生してから5億年未満の時代の銀河からは、この種の光はこれまで観測されていませんでした」。

しかし、今回JADES-GS-z13-1から検出されたライマンα輝線は、この定説に疑問を投げかけるものである。「これまでのところ、同様に強いライマンα信号は、ビッグバンから6億年以上経過するまで観測されていませんでした。一方で、この銀河は宇宙がそのほぼ半分の年齢の時に見えています」とWitstok氏は指摘する。この発見は、宇宙の再電離が、従来考えられていたビッグバン後5億年頃よりもかなり早い段階、少なくとも3億3000万年の時点ですでに始まっていたことを示唆している。

アリゾナ大学の研究チームメンバー、Kevin Hainline氏は、「宇宙がどのように進化したかという我々の理解に基づけば、このような銀河を見つけるべきではありませんでした。初期宇宙は厚い霧に覆われており、強力な灯台でさえ見つけるのが非常に困難であると考えられるのに、ここではこの銀河からの光のビームがそのヴェールを突き破っているのを見ています。この魅力的な輝線は、宇宙がいつ、どのように再電離したかについて、非常に大きな意味を持っています」と説明する。

なぜ光は届いたのか:イオン化バブルの証拠

では、なぜJADES-GS-z13-1からのライマンα輝線は、中性水素の霧を突き抜けて地球まで届いたのだろうか? 研究チームは、この銀河が自身の強力な放射によって周囲の中性水素ガスを電離し、透明な「泡(バブル)」を作り出したためだと考えている。

「我々の理論やコンピューターシミュレーション、そして後の時代の観測から、銀河からの最もエネルギーの高い紫外線が周囲の中性ガスを『焼き払い』、その周りに電離した透明なガスの泡を作り出すことを知っています」とWitstok氏は説明する。「これらの泡は宇宙に浸透し、約10億年後には最終的に重なり合い、再電離の時代を完了させます。我々はそのような最初の泡の一つを発見したと考えています」。

この電離された泡が存在することで、銀河から放たれたライマンα輝線は、吸収されることなく泡の中を伝播し、さらに宇宙膨張によって波長が伸び(赤方偏移し)、泡の外にある中性水素ガスには吸収されにくい波長となって、遠方まで旅を続けることが可能になったと考えられる。メルボルン大学のMichele Trenti教授(本研究には不参加)は、この泡の半径は少なくとも20万パーセク(約65万光年)に達する必要があると推定している。これは、光子が中性水素に吸収されずに旅を続けられるほど十分に波長が伸びる(赤方偏移する)ために必要な最低限の距離を表す。

宇宙透明化の原動力:初代星かブラックホールか

この強力な電離を引き起こし、巨大なイオン化バブルを形成した原因は何か? 研究チームは主に二つの可能性を検討している。

一つは、銀河に含まれる星々、特に「初代星(ファーストスター)」と呼ばれる、宇宙で最初に生まれた世代の星々である。これらの星は、現在観測される星々よりもはるかに質量が大きく(太陽の数十倍~数百倍)、表面温度も非常に高かったと考えられている。そのため、極めて強力な紫外線を放射し、周囲のガスを効率的に電離できた可能性がある。「この銀河を取り巻く大きな電離水素の泡は、特異な星の集団によって作られた可能性があります。それは後の時代に形成された星よりもはるかに質量が大きく、高温で、明るく、おそらく第一世代の星を代表するものかもしれません」とWitstok氏は述べている。

もう一つの可能性は、銀河の中心に存在する超大質量ブラックホールである。ブラックホールが周囲のガスを飲み込む際に、ガスは数百万度にまで加熱され、X線や紫外線で強烈に輝く「活動銀河核(AGN)」となる。このAGNからの放射が、周囲のガスを電離した可能性も考えられる。「ほとんどの銀河は中心に超大質量ブラックホールを持つことが知られています。これらの怪物が周囲のガスを飲み込むと、ガスは数百万度に加熱され、永遠に消える前にX線と紫外線で明るく輝きます。これも泡の実現可能な原因であり、我々は今後調査していく予定です」とWitstok氏は結論付けている。

JWSTが可能にした観測

このような初期宇宙の微かな光を捉え、詳細な分析を行うことは、JWSTの驚異的な感度と分光能力なしには不可能であった。特に、NIRSpecは遠方銀河の光を波長ごとに分解し、ライマンα輝線のような特定の信号を識別する上で決定的な役割を果たした。

「我々はWebbを建設したとき、最も遠い銀河のいくつかを発見することは分かっていました。しかし、いつかそれらをこれほど詳細に調査し、それらが宇宙全体にどのように影響を与えているかを直接見ることができるとは、夢にも思っていませんでした」と、DAWNの客員教授であり、NIRSpecのプロジェクトサイエンティストでもあるPeter Jakobsen氏は語る。

今後の展望:宇宙史の書き換えなるか

今回のJADES-GS-z13-1の観測結果は、宇宙の再電離がいつ、どのように始まったのかという天文学上の長年の問いに、新たな手がかりを与えるものである。研究チームは、JADES-GS-z13-1のさらなる詳細な観測を続けるとともに、同様に遠方で明るいライマンα輝線を示す銀河を探している。

「これにより、再電離が始まった正確な瞬間や、その並外れて強力な紫外線放射の原因が、非常に質量の大きい高温の星なのか、それとも銀河中心のブラックホールなのかが明らかになるでしょう」とWitstok氏は期待を寄せる。

この発見は、宇宙の夜明けに関する我々の理解を深め、初期宇宙の進化モデルの見直しを迫る可能性がある。JWSTによる観測は、今後も宇宙の最も初期の時代に関する驚くべき発見をもたらし続けるだろう。

論文

参考文献