今年のノーベル物理学賞に人工知能研究者のJohn HopfieldとGeoffrey Hintonが選ばれたことで、科学界と社会におけるAIの地位について、賞賛と懸念が巻き起こった。しかし日本では、別の感情が支配的である:それは不満である。

朝日新聞の社説は「日本の研究者も受賞すべきだった」と主張した。日本神経回路学会はHopfieldとHintonを祝福しつつも、明確に付け加えた:「そこで忘れてならないのは、神経回路研究の基礎を築くにあたり日本の先駆的な研究者たちが果たしてきた役割です」

ニューラルネットワークは現代AIの中心である。それらは、しばしば緩やかではあるものの、人間の脳にインスピレーションを得た構造を通じて、機械が独立して学習するためのモデルである。

では、これらの先駆的な日本人AI研究者たちとは誰なのか?

1967年、甘利俊一は適応的パターン分類の手法を提案した。これはニューラルネットワークが繰り返しの訓練例を通じて、パターンを分類する方法を自己調整することを可能にした。甘利の研究は、Hintonの分野への主要な貢献の一つである「バックプロパゲーション」と呼ばれる類似の手法を先取りしていた。

1972年、甘利は学習アルゴリズム(特定のタスクを実行するための一連のルール)を概説した。これは、部分的または破損した入力にもかかわらずパターンを認識できる連想記憶に関する、ノーベル賞で引用されたHopfieldの1982年の論文と数学的に同等のものであった。

北米の研究者たちは日本のグループとは別個に研究を行い、独立して結論に至った。

その後1979年、福島邦彦は世界初の多層畳み込みニューラルネットワークを作り出した。この技術は、より複雑なアーキテクチャを通じて教師なしで学習するニューラルネットワークを生み出した、ディープラーニングの最近のブームの基盤となっている。今年のノーベル賞が「人工ニューラルネットワークによる機械学習を可能にする基礎的発見と発明」に対するものであったなら、なぜ甘利と福島は受賞しなかったのか?

一面的な視点

AI研究コミュニティ自体がこの問題について議論している。HopfieldとHintonがなぜノーベル「物理学」賞のカテゴリーにより適合していたのか、そして平和賞が日本の日本被団協に授与されたことを考えると、なぜ国のバランスが重要だったのかについての説得力のある議論がある。

では、なぜ我々は依然として懸念を抱くべきなのか?

答えは歴史的な一面性のリスクにある。人工ニューラルネットワークに関する我々の標準的な説明は、北大西洋圏、そして圧倒的に北米中心の歴史である。AIは1950年代と1960年代に急速な発展を経験した。

1970年までに、AIは研究が停滞する「AI冬の時代」に入った。この冬は最終的に1980年代にHopfieldやHintonらによって春を迎えた。後者の研究者のGoogleやOpenAIとのつながりは、ニューラルネットワークに基づく現在のAIブームにつながったと言われている。

しかし、この所謂「冬の時代」にこそ、フィンランド、日本、ウクライナの研究者たち―とりわけ―がディープラーニングの基礎を確立したのである。この変革的な技術に社会が直面する中で、これらの発展をAIの歴史に統合することは不可欠である。 シリコンバレーが提供する現在のビジョンとは異なる方法で、AIについて語る際の意味を拡張しなければならない。

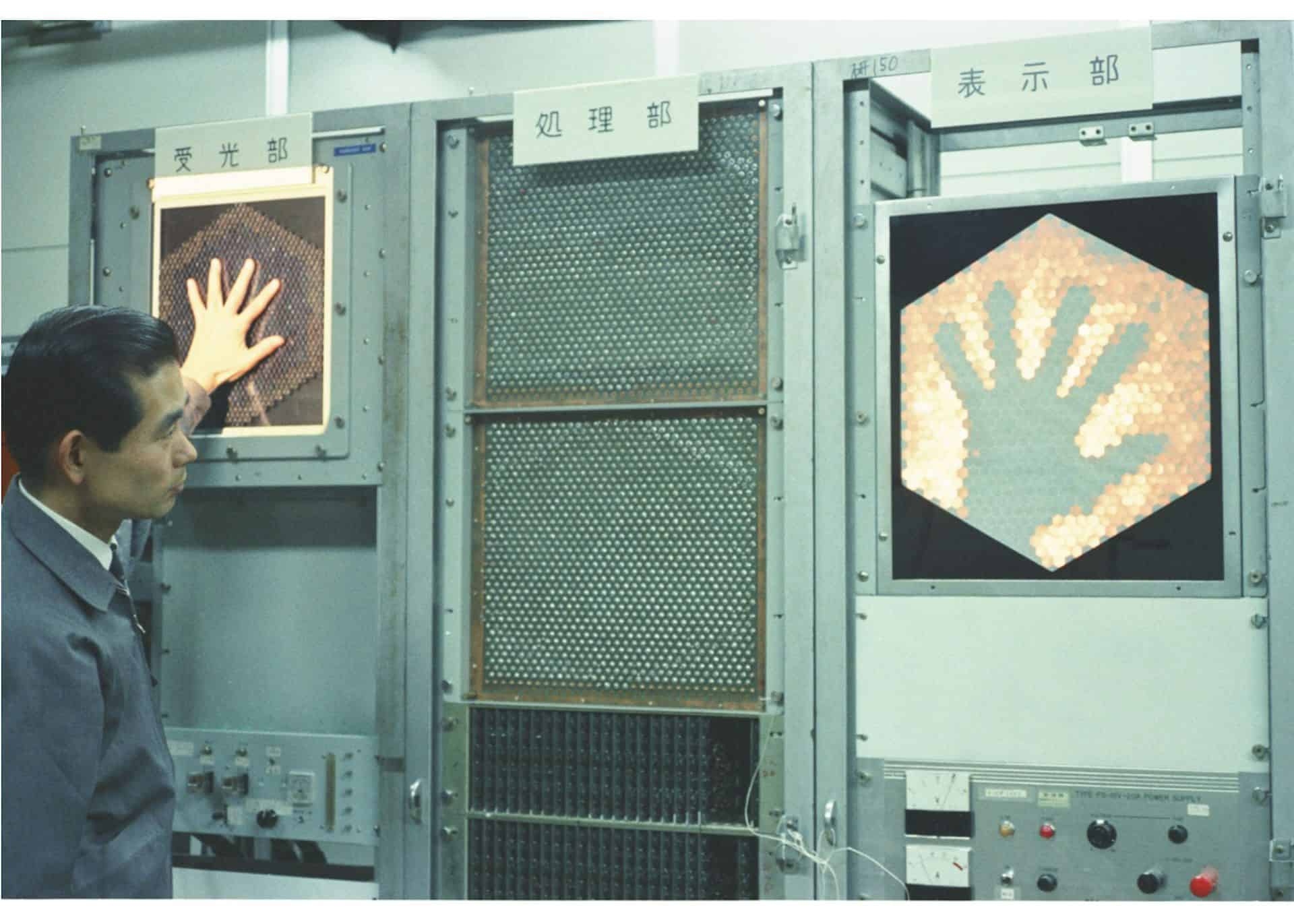

この1年間、京都大学の岡澤康浩、国立科学博物館の前島正裕、そして私は、福島邦彦とNHKの研究所に焦点を当てた口述歴史プロジェクトを主導してきた。その研究所で彼は、畳み込みニューラルネットワークの基礎となった視覚パターン認識システム「ネオコグニトロン」を開発した。

NHKは日本の公共放送局で、BBCに相当する。私たちが驚いたことに、福島の研究が生まれた文脈は、テレビ視聴者の心理学的・生理学的研究に根ざしていたことが分かった。これを受けてNHKは1965年に「視覚のバイオニクス」研究室を設立した。ここでテレビ技術者たちは、人間の心理学と生理学(生物の機能の仕組み)の知識を進展させることに貢献できた。

実際、福島は自身の研究を、厳密な意味でのAIではなく、生物学的な有機体を理解することに専念したものと見なしていた。ニューラルネットワークは、視覚情報処理が脳内でどのように機能するかの「シミュレーション」として考案され、生理学研究の進展に役立つと考えられた。特にネオコグニトロンは、複雑な感覚刺激が脳内の特定のニューロン(神経細胞)の活性化に対応するのか、それともニューロン群全体の活性化パターンに対応するのかという議論の解決に役立つことを目指していた。

人間的なアプローチ

福島の下で働いた技術者の伊藤隆之は、彼の師のアプローチを「人間科学」と特徴づけた。しかし1960年代、アメリカの研究者たちは人間モデルに基づく人工ニューラルネットワークを放棄した。彼らは脳の複雑さを忍耐強く研究するよりも、大規模なデータセットへの統計的手法の適用により関心を持っていた。このように、人間の認知を模倣することは単なる軽い比喩となった。

1968年に福島が米国を訪れた際、彼の人間の脳を中心としたAIへのアプローチに共感を示す研究者はほとんどおらず、多くは彼の研究を「医用工学」と誤解した。より大きなデータセットでネオコグニトロンを拡張することへの関心の欠如は、最終的にAIベースの応用技術への需要が高まるNHKとの軋轢を生み、1988年の彼の退職につながった。

福島にとって、ニューラルネットワークの開発は、人間の労働力の代替や意思決定といった社会での実用的な使用を目的としたものでは決してなかった。むしろ、それらは人間のような高等脊椎動物を特別なものにしている要因を理解し、それによって工学をより人間的なものにしようとする試みを代表していた。

実際、私たちのインタビューの中で伊藤隆之が指摘したように、この「人間科学」的アプローチは多様性のより密接な受容につながる可能性がある。福島自身はこの道を追求しなかったものの、1990年代後半以降の伊藤の研究は、高齢者や障害者の認知特性に関連した「アクセシビリティ」に焦点を当てている。この研究はまた、主流のAI研究とは異なる種類の知能を認識している。

福島は今日、機械学習に対して慎重な距離を保っている。「私の立場は常に、脳から学ぶことでした」と彼は言う。福島と比べて、日本以外のAI研究者たちは近道を取った。主流のAI研究が人間の脳から離れれば離れるほど、理解とコントロールが困難な技術を生み出している。生物学的プロセスとの結びつきを失い、AIがなぜ機能し、どのように決定を下すのかを説明できなくなっている。これは「ブラックボックス」問題として知られている。

「人間科学」的アプローチへの回帰は、これらの問題の一部を解決するだろうか?おそらく、それだけでは解決しないだろう。なぜなら魔法のランプの精は既に瓶の外に出てしまっているからである。しかし、超知能AIが人類の終わりをもたらすという世界的な懸念の中で、AIに対する代替的な理解に満ちた世界史を考慮すべきである。後者は、残念ながら今年のノーベル物理学賞では称えられなかった歴史である。

コメント