英国と米国の研究チームが、1kmの距離からミリメートル精度の3Dイメージングを可能にする革新的なLiDAR(光検出・測距)システムを開発した。安全なレーザーを使用し、煙や霧の中でも詳細な画像を取得できるこの技術は、セキュリティ、監視、リモートセンシングの分野において画期的な進展をもたらすと期待されている。

ミリメートル級の分解能を実現する最先端LiDAR技術

本システムは、ヘリオット・ワット大学、グラスゴー大学、NASAジェット推進研究所 (JPL)、マサチューセッツ工科大学 (MIT)の研究グループが共同で開発した。その核となるのは、MITとJPLが開発した超高感度な「超伝導ナノワイヤ単一光子検出器(SNSPD)」である。このSNSPDは、わずか1個の光子を検出できるため、非常に低出力で目に安全なレーザーを用い、短時間かつ長距離での計測を実現できる。

ヘリオット・ワット大学のAongus McCarthy氏は、「我々のシステムは、他の研究グループのLiDARシステムに比べて約2倍の効率を持つ単一光子検出器を使用し、システムの時間分解能は少なくとも10倍優れています」と説明する。「これらの改善により、ターゲットからより多くの散乱光子を収集し、はるかに高い空間分解能を実現できます」。

主要技術と特徴

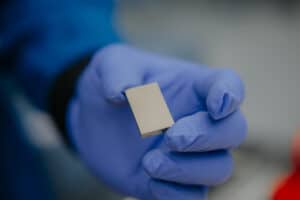

MITとNASAジェット推進研究所の研究チームによって開発された超高感度検出器「超伝導ナノワイヤ単一光子検出器(SNSPD)」は単一の光子を検出できるため、安全で低出力のレーザー光源を使用し、極めて短時間で長距離測定を行うことが可能になる。また、ノイズレベルを低減するため、グラスゴー大学の研究チームが設計・製作した小型クライオクーラーシステムを用い、検出器を1K(ケルビン)以下に冷却している。

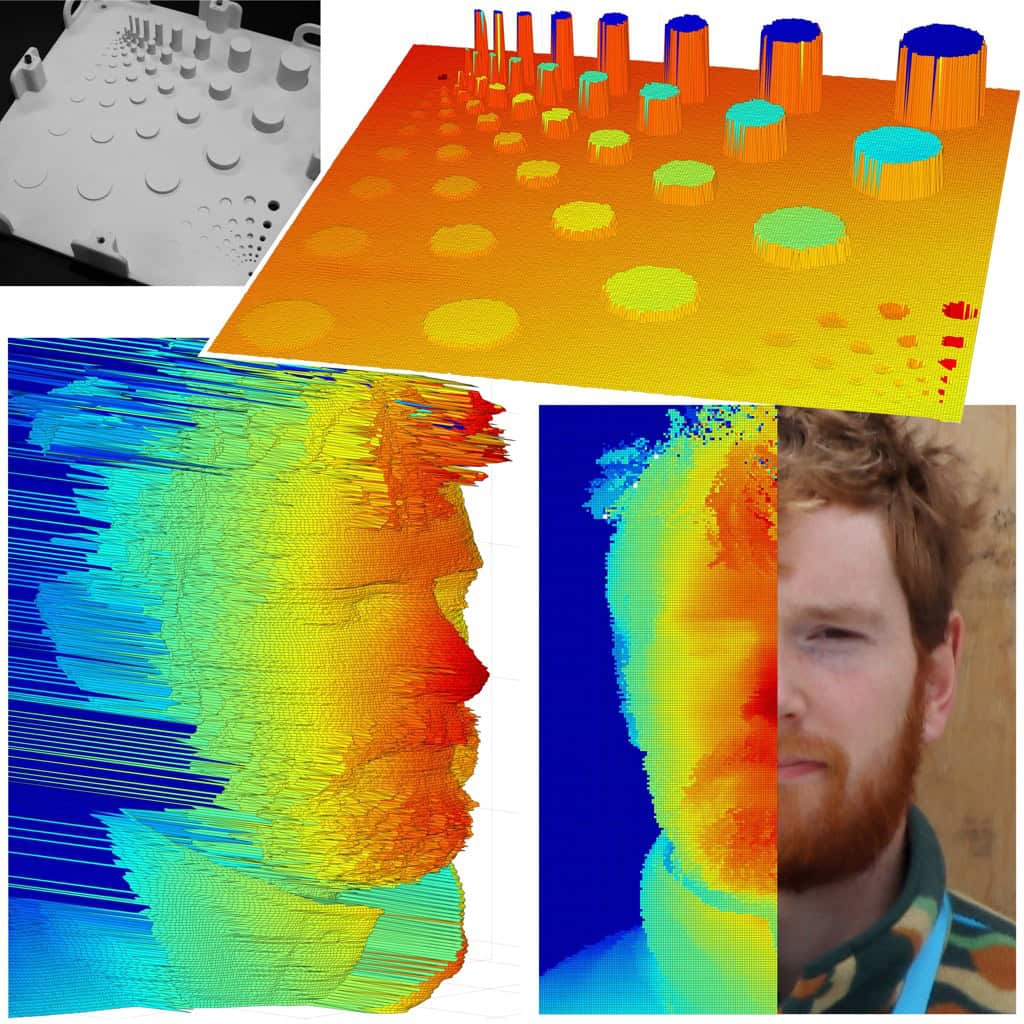

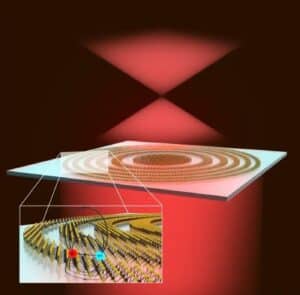

研究者たちは、冷却されたSNSPDと、ヘリオット・ワット大学のMcCarthy氏が設計した波長1550nmのカスタムシングルピクセルスキャン送受信機を組み合わせた。さらに、ピコ秒(1兆分の1秒)単位の高精度な測定を可能にする高度なタイミング機器を追加。この高精度システムにより、325mの距離から約1mmの深さの差で分離された表面を識別することに成功した。

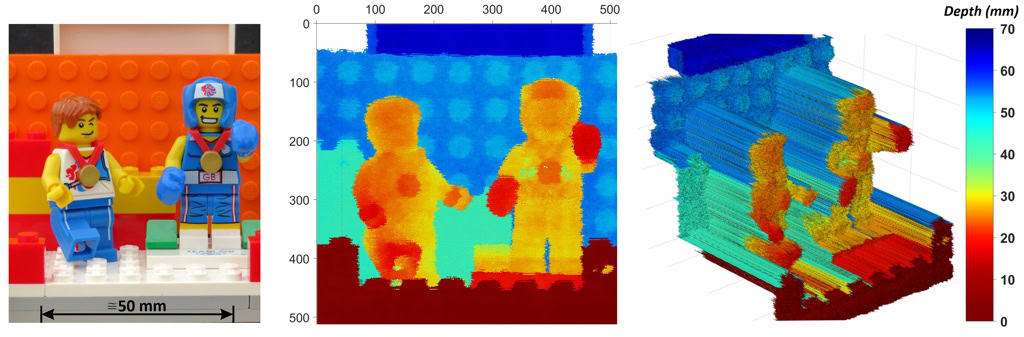

実地試験で高い分解能と長距離性能を実証

研究チームは、ヘリオット・ワット大学のキャンパスでLiDARシステムの実地試験を実施し、45m、325m、1kmの距離にある物体の測定を行った。空間分解能と深度分解能を評価するため、異なるサイズと高さのカスタム3Dプリントターゲットをスキャン。その結果、45mおよび325mの距離で1mm程度の微細な構造物を識別することができた。これは、従来のシステムよりも約10倍優れた深度分解能を実現したことを意味する。また、これらの距離で人間の顔の3D画像を取得することにも成功。1ピクセルあたり1msの取得時間、3.5mWの安全なレーザー光源、最小限のデータ処理で画像化を実現した。

McCarthy氏は、「このシステムの卓越した深度分解能は、デジタルカメラでは困難なシナリオ、例えば木の葉や迷彩ネットなどの障害物の背後にある物体を画像化するのに特に適しています」と述べる。「低分解能のシステムでは識別できない、迷彩ネットの数センチ後ろにある物体を、このシステムなら正確に捉えることができるのです」。

多様な応用可能性

今回のLiDARシステムの実地試験は1kmの範囲に限定されたが、研究チームは今後、10kmまでの距離でのテストを予定しており、煙や霧などの大気中の障害物を透過した画像化の可能性を探る。また、データ処理の高速化や、より遠距離のシーンの画像化を可能にする高度な計算手法の開発にも注力する方針だ。

McCarthy氏は、「SNSPD検出器は1550nmよりも長い波長でも動作可能であるため、この設計は、霧や煙などの障害物を透過する画像化をさらに強化できる中赤外線シングルフォトンLiDARシステムの開発につながる可能性がある」と指摘する。

論文

参考文献

コメント