米国の量子コンピュータスタートアップ「Quantinuum」社製のイオントラップ型量子コンピュータ「黎明(Reimei)」が、理化学研究所(理研)和光キャンパスに設置され、本格稼働を開始した。スーパーコンピュータ「富岳」と統合された世界初のハイブリッドシステムとして、従来の計算機では困難な複雑な問題解決への貢献が期待される。

理研とQuantinuum、量子コンピュータ「黎明」を共同開発

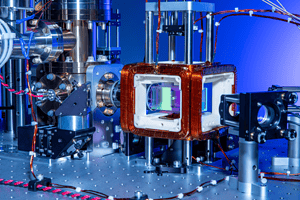

Quantinuumと理研は、Quantinuumの量子コンピュータ「黎明」を理研和光キャンパスに設置し、運用を開始したことを発表した。「黎明」は、QuantinuumのHシリーズの技術を基盤としたイオントラップ型量子コンピュータであり、米国外で初めて設置された事例となる。

理研は、「黎明」のために世界トップクラスの専用施設を設計・構築。この施設は、「黎明」の性能を最大限に引き出し、将来の高性能量子システム開発の基盤となることが期待される。

「富岳」との連携で計算能力を飛躍的に向上

「黎明」は、理研のスーパーコンピュータ「富岳」と連携し、量子-HPCハイブリッドプラットフォームを構築する。このプラットフォームは、従来のスーパーコンピュータでは計算に時間がかかっていたり、そもそも計算が困難な問題を、高速かつ効率的に解決することを目指す。

理研の佐藤三久博士は、「黎明の低いエラー率と全結合性により、我々の量子HPCハイブリッドプラットフォームの研究の可能性を大きく広げることができる」と述べ、Quantinuumの量子コンピュータと「富岳」の連携に大きな期待を寄せている。

イオントラップ方式の採用と誤り訂正技術

「黎明」は、超伝導方式ではなく、イオントラップ方式を採用している。イオントラップ方式は、荷電粒子(イオン)を電磁場中に閉じ込め、レーザーでその量子状態を精密に制御する技術だ。

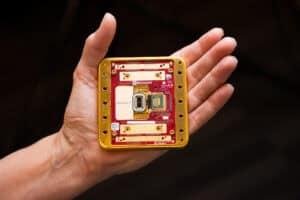

Quantinuumの量子コンピュータは、物理的に量子ビットを移動させる独自のアーキテクチャを採用。この「イオンシャトリング」と呼ばれるプロセスにより、量子ビットを回路内で自在に移動させ、より複雑なアルゴリズムの実行を可能にする。

また、「黎明」では、物理的なイオン量子ビットをグループ化して「論理量子ビット」を形成。論理量子ビットは、複数の物理量子ビットに同じ情報を保存することで、エラー耐性を高める技術である。Quantinuumは、論理量子ビットのエラー率を物理量子ビットの800分の1に低減することに成功している。

日本の量子技術エコシステムへの貢献

「黎明」の設置は、日本の経済産業省傘下のNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)のプロジェクトの一環として実施された。このプロジェクトは、量子コンピュータの科学利用を推進するとともに、日本の量子技術サプライチェーンの強化、量子コンピューティングエコシステムの構築を目指すものだ。

Quantinuumは、理研の研究者との共同研究を通じて、様々な応用分野での科学的発見を推進する。また、日本の企業との連携を通じて量子サプライチェーンの構築を支援し、ワークショップやチュートリアルを通じて、日本の量子コンピューティングエコシステムの発展に貢献していく方針だ。

世界に先駆ける日本の量子技術開発

「黎明」は、商業利用可能な量子コンピュータとしては、米国以外で初めての本格的なオンプレミス設置事例となる。

ドイツのSuperMUC-NGスーパーコンピュータでも、IQM社の20量子ビットプロセッサを統合するテストが行われているが、まだ試験段階であり、本格稼働には至っていない。IQM社は2025年後半に54量子ビットシステム、2026年には150量子ビットチップをスーパーコンピュータに統合すると発表している。

日本の「黎明」-「富岳」システムは完全に統合され、本格運用されている世界初のハイブリッドシステムだ。これにより、日本は世界に先駆けて量子-HPCハイブリッドプラットフォームを構築し、量子技術開発のフロントランナーとしてその存在感を示したと言えるだろう。

今後、量子コンピュータの性能向上が進むにつれて、より多くの計算タスクが量子コンピュータに移行していくと予想されるが、当面の間は、このようなハイブリッド型のアプローチが主流となると見られている。

Source

コメント