南アフリカのウィットウォータースランド大学と中国の湖州大学の研究チームが、量子コンピューターの最大の課題である「ノイズ」から量子情報を保護する画期的な方法を発見した。『Nature Communications』誌に発表されたこの研究は、量子状態が持つ「トポロジー(位相幾何学的な性質、形状)」を利用するものであり、将来の量子技術の信頼性を大幅に向上させる可能性を秘めている。

量子コンピューティングを悩ませる「ノイズ」の壁

量子コンピューターは、量子の世界の奇妙な性質「量子もつれ(エンタングルメント)」を利用して、従来のコンピューターを遥かに凌駕する計算能力を実現すると期待されている。量子もつれとは、複数の量子粒子がどれだけ離れていても瞬時につながり合う、アインシュタインが「不気味な遠隔作用」と呼んだ不思議な現象である。この繋がりを利用することで、量子コンピューターは情報を並列処理し、特定の計算を指数関数的に高速化できる。

しかし、この量子もつれは極めて壊れやすい、繊細な状態だ。外部環境からの僅かな「ノイズ」――例えば、迷光、温度変化、検出器の不完全さ、あるいは単一光子の損失など――によって、粒子間の繋がり(コヒーレンス)は容易に失われてしまう。これは「デコヒーレンス」と呼ばれ、量子ビット(qubit)に記録された情報が破壊され、計算エラーを引き起こす主な原因となる。

この問題は実用的な量子コンピュータの実現における大きな障壁となっている。ウィットウォータースランド大学物理学部のAndrew Forbes教授は、「基本的に、企業が1000量子ビットを持っていると主張しても、実際に使えるものはごくわずかです。その理由はノイズにあります。よりノイズの少ない量子ビットを作れない限り、量子ビット数を増やす意味はない、というのが皆の一致した見解です」とLive Science誌に語っている。

これまで、量子もつれ状態そのものをノイズから守ろうとする様々な戦略が試みられてきたが、その成功は限定的であった。IBMやGoogleなどの大手テクノロジー企業は、数百から数千の量子ビットを持つ量子プロセッサの開発を進めているが、現状ではノイズの問題により、実用的な計算に十分な精度を維持することが困難になっている。ノイズは、量子コンピューターや量子通信ネットワークの実用化に向けた、依然として最も大きな障壁の一つなのだ。

発想の転換:壊れやすい「もつれ」ではなく、「情報」を守る

今回、ウィットウォータースランド大学と湖州大学の研究チームは、従来とは異なるアプローチを採用した。量子もつれ状態がノイズによって崩壊し始める(デコヒーレンスが起こる)ことをある程度許容しつつ、その中にエンコードされた量子情報自体を保護する方法を探求したのだ。

Forbes教授は、「私たちは、量子もつれが崩壊するのを許容することにしました。それは常に壊れやすいものなので、そうさせておこう、と。その代わり、たとえ量子もつれが非常に少なくなっても、情報を保存することを目指しました」と説明する。

研究チームが注目したのは、「トポロジー」という数学的な概念である。「トポロジー」とは、数学の一分野で、連続的な変形(引き伸ばしたり曲げたりすること)によって変わらない性質を研究する学問だ。例えば、コーヒーカップとドーナツは、トポロジー的には同じ形状(どちらも1つの穴がある)と見なされる。

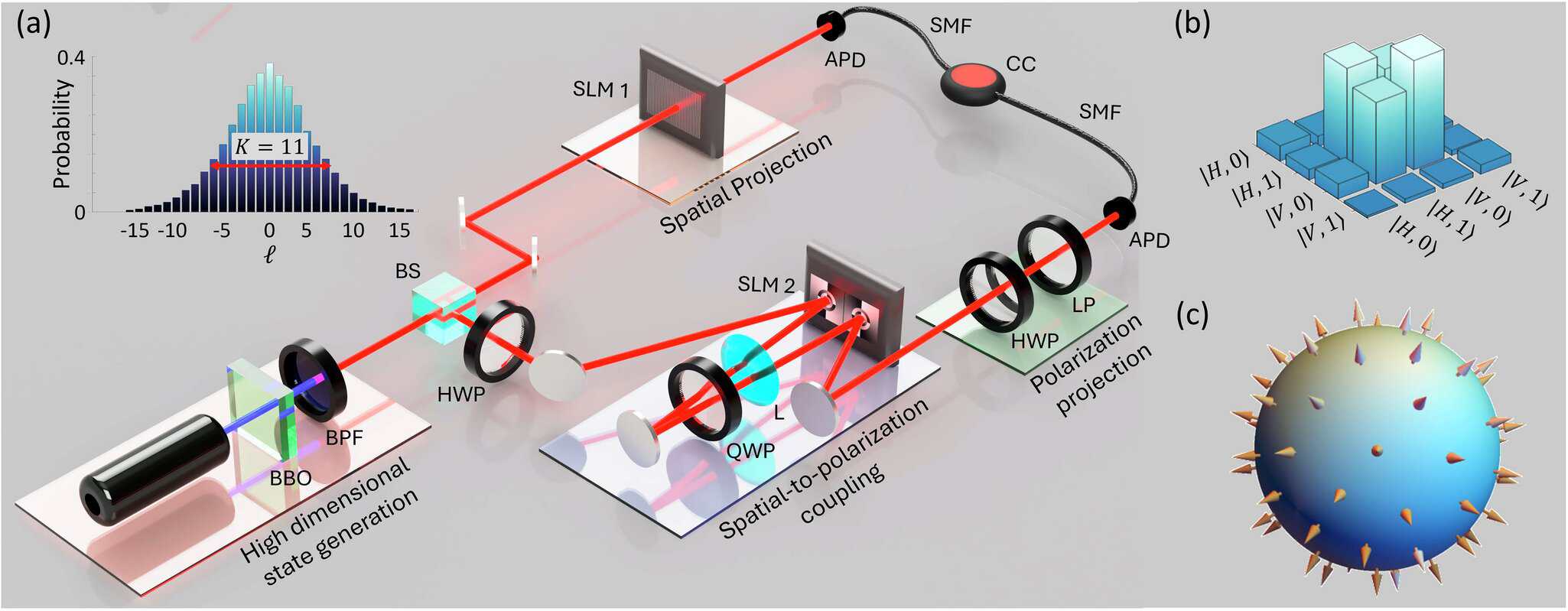

彼らは、特殊な方法で「量子スカーミオン(quantum skyrmion)」と呼ばれる量子状態を作り出した。これは、二つの量子もつれ状態にある光子の間に形成される、特定のパターンや構造を持つ波のようなものだ。(名前は、核物理学者のTony Skyrmeにちなんで付けられている)重要なのは、この量子状態の「形」や「構造」、すなわちトポロジーに情報をエンコードするという点である。

実験では、生成した量子スカーミオンを様々なレベルのノイズ(ここでは白色雑音を模倣する等方性ノイズを使用)に晒した。その結果、驚くべきことが明らかになった。従来の量子もつれ尺度(エンタングルメント証人や純粋度など)がノイズによって低下していく一方で、量子スカーミオンのトポロジー的な性質(具体的にはスカーミオン数と呼ばれる指標)は、量子もつれが完全になくなる(状態が完全に混ざり合う)直前まで、ほとんど変化せずに保たれたのである。

「たとえどんなにわずかであっても、量子もつれが残っている限り、トポロジーは損なわれないことが分かりました。トポロジーが消えるのは、量子もつれが完全に消滅したときだけです」とForbes教授は述べている。

「量子情報のデジタル化」がもたらす耐ノイズ性

この驚異的なノイズ耐性は、どのようにして実現されるのであろうか?研究チームは、これを一種の「量子情報のデジタル化」と捉えている。

共同研究者であるRobert de Mello Koch教授は、トポロジー的な観測量が本質的に離散的な(飛び飛びの)整数値(例えば、-2, -1, 1, 2など)しか取らない点に注目する。「離散信号は常にノイズの影響に対してより堅牢です。なぜなら、離散信号の場合、ノイズが何らかの効果を生じさせるためには、信号を2つの離散状態間で切り替えることができなければならないからです」と、説明する。

この原理を理解するには、アナログレコードとデジタルCDの比較が役立つかもしれない。アナログレコードは連続的な溝で音を記録しているため、わずかな傷でも音質に影響するが、デジタルCDは音を0と1の離散的なビットに変換して記録しているため、ある程度の傷があっても、エラー訂正技術によって元の音を復元できる。

従来のコンピューターが「0」か「1」のデジタル信号を使うことでノイズ耐性を獲得し、安定した計算や通信を可能にしたように、トポロジーを利用して量子情報を「デジタル化」することで、量子コンピューターもノイズの多い現実的な環境下で安定動作できる可能性がある、と研究チームは考えている。

論文では、この耐性のメカニズムがより詳細に説明されている。ノイズは量子状態全体にある種の均一な「ぼかし」を加えるが、トポロジー的な指標(スカーミオン数)を計算する際には、この「ぼかし」の効果が相殺されるため、結果としてノイズの影響を受けにくいというわけだ。これは、量子状態を記述する球(ブロッホ球の一般化)の半径がノイズによって縮小するものの、球表面の「模様」自体は保たれる、という幾何学的な描像で理解することもできる。

量子技術の未来を拓く可能性

このトポロジーに基づく量子情報保護技術は、量子コンピューターや量子通信ネットワークにおけるノイズ問題克服の鍵となる可能性がある。

Forbes教授は、「このブレークスルーは、量子コンピューターだけでなく、グローバルな量子ネットワークにおけるノイズを克服するために利用できます。次世代の量子技術にとって、特に価値のあるものとなるでしょう」と期待を寄せている。

具体的な応用先としては、以下のようなものが考えられる。

- より信頼性の高い量子コンピューター: ノイズ耐性の向上により、誤り率を低減し、より複雑で実用的な計算が可能になる。

- 安全な長距離量子通信: ノイズの多い現実環境(例えば、昼間の地上回線や衛星通信)でも安定した量子鍵配送などが実現可能になる。

- 高性能な量子センサー・医療イメージング: 量子もつれを利用したセンサーやイメージング技術の精度と感度が向上し、より精密な診断や計測が可能になる。

- 強力な人工知能(AI): 量子もつれを利用するAIアルゴリズムの性能向上に貢献する。

研究チームの次のステップは、このトポロジー保護技術を実用的な情報エンコード・デコードに応用するための「トポロジカル・ツールキット」を開発することである。

「これ(ツールキット)が完成すれば、通信ネットワークやコンピューティングのような実用的な状況でトポロジーを使い始めることを検討できます」とForbes教授は語る。

今回の発見は、量子技術が実験室の特殊な環境から飛び出し、私たちの日常生活を変えるような実用的なツールへと進化するための、重要な一歩となるかもしれない。トポロジーという、数学の抽象的な概念が、量子情報という最先端技術の弱点を克服する鍵を握っているというのは、科学の奥深さを示す興味深い事例と言えるだろう。

Forbes教授は「デジタル技術が従来のコンピューティングとコミュニケーションを成功させたように、デジタル量子信号も現実的な条件下での量子コンピューティングとコミュニケーションを可能にするでしょう」と展望を述べている。

論文

- Nature Communicasions: Topological rejection of noise by quantum skyrmions

参考文献