KIOXIAは、IOCore、京セラとの共同開発により、PCIe® 5.0インターフェースに対応した次世代の広帯域光SSDプロトタイプの動作確認に成功したと発表した。この技術は、最大40メートルという驚異的な長距離データ伝送を可能にし、データセンターの消費電力を大幅に削減する可能性を秘めており、業界に大きなインパクトを与えることが期待される。

高速・長距離・省エネを実現:KIOXIAが光SSDプロトタイプでPCIe 5.0動作を確認

KIOXIA、IOCore、京セラの3社は、日本のNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成事業「グリーンイノベーション基金事業/次世代デジタルインフラの構築/次世代グリーンデータセンター技術開発」(JPNP21029) の一環として、広帯域光SSDの開発を進めてきた。

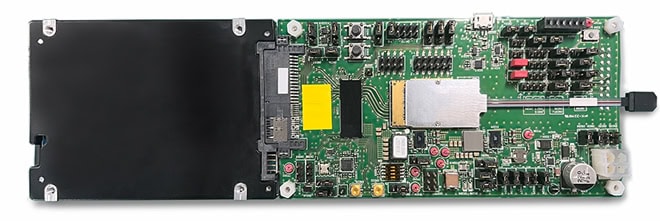

今回、その成果として、KIOXIA製のPCIe 4.0 SSDプラットフォームをベースに、IOCoreの光トランシーバー「IOCore®」と京セラの光電気集積モジュール「OPTINITY®」を統合したプロトタイプシステムが構築された。このシステムを用いて、PCIe 5.0 (32 GT/s x4) という現行の高速インターフェース規格での動作確認に成功したことが発表された。

PCIe 5.0とは?

Peripheral Component Interconnect Express 5.0の略。コンピュータ内部でCPUと周辺機器(SSD、グラフィックカードなど)を接続するための高速シリアルバス規格。PCIe 4.0の2倍の帯域幅を持ち、1レーンあたり32GT/s (GigaTransfers per second) の転送速度を実現する。x4は4レーンを使用することを意味し、理論上は約16GB/sのデータ転送が可能となる。

今回の動作確認成功は、前世代のプロトタイプと比較して2倍の帯域幅を光インターフェースで実現したことを意味し、光技術を用いたSSDが最新の高速データ転送規格に十分対応可能であることを証明した重要なマイルストーンである。

この開発プロジェクトは、データセンター全体の消費電力を現行比で40%以上削減することを目標とする、次世代グリーンデータセンター技術開発を目指すものだ。KIOXIAは広帯域光SSD本体、ICOreは光信号と電気信号を相互に変換する核心部品である光電融合デバイス、京セラはその光電融合デバイスを実装する光電集積デバイスパッケージの開発を担当している。

なぜ「光」なのか? データセンターを変革する光インターフェースの利点

従来のデータセンターでは、サーバーとストレージ間の接続には主に銅線を用いた電気配線が使われてきた。しかし、データ転送速度の高速化に伴い、電気信号は伝送距離の限界や信号の減衰、消費電力の増大、発熱といった課題に直面している。特にPCIe 5.0のような高速インターフェースでは、ケーブル長は厳しく制限される。

ここで登場するのが「光インターフェース」技術だ。光ファイバーを用いることで、これらの課題を克服し、データセンターの設計と運用に革命をもたらす可能性を秘めている。

- 驚異的な長距離伝送:最大40メートル

光SSDの最大の利点の一つは、その圧倒的な伝送距離だ。KIOXIAによれば、今回の技術では最大40メートル離れた場所にあるホストシステム(CPU)とSSD間で、PCIe 5.0のフルスピードを維持したまま接続が可能になるという。

これは、データセンターの物理的な設計自由度を劇的に向上させる。例えば、発熱量の大きいCPUやGPUを搭載したサーバー群と、温度変化に比較的敏感なSSD群を、完全に別の部屋や区画に分離して配置することが可能になる。SSDクラスターを専用の冷却効率の高い「クールルーム」に移設し、サーバーエリアの冷却負荷を軽減するといった、より効率的な熱管理戦略が実現できる。 - 省エネルギー効果

NEDOプロジェクトが目標とする「40%以上の省エネ」に貢献する重要な要素が、光技術そのものの省電力性と、前述の分離配置による冷却効率の向上だ。光ファイバーは電気抵抗がないため、信号伝送時のエネルギー損失が銅線に比べて格段に少ない。また、データセンター全体の冷却にかかる電力消費を最適化できる点も大きなメリットとなる。 - 高速性と将来性

今回のプロトタイプはPCIe 5.0 (32 GT/s x4) での動作が確認されており、現在の最先端の速度に対応している。さらに、光通信技術のポテンシャルはこれで終わりではない。Cadence社などはすでに次々世代のPCIe 7.0 (128 GT/s) に相当する速度を光インターフェースで実証しており、将来のさらなる高速化にも光技術が対応できることを示唆している。 - 小型化と高密度実装

光ファイバーケーブルは銅線ケーブルに比べて細く軽量であり、接続に必要なコネクタも小型化できる。これにより、サーバーやストレージ機器内の配線スペースを削減し、より高密度な実装を可能にする。将来的には、SSD自体のフォームファクタ(物理的なサイズや形状)も、従来のM.2やU.2/U.3といった規格よりも小型化が進む可能性がある。 - 低発熱・低ノイズ

電気信号を使わないため、伝送路での発熱が少なく、電磁干渉(EMI)も発生しにくい。高密度に電子機器が詰め込まれたデータセンター環境において、EMIは誤動作の原因ともなりうるため、この特性はシステムの安定性向上にも寄与する。

次世代グリーンデータセンターと生成AI時代の要請に応える

デジタルサービスの多様化、特に生成AIの急速な進化により、データセンターで処理されるデータ量は爆発的に増加し、より高速かつ効率的なデータ処理基盤が求められている。しかし、それに伴う消費電力の増大と発熱量の増加は、環境負荷と運用コストの両面で深刻な課題となっている。

「グリーンデータセンター」は、こうした課題に対応するための次世代データセンターのコンセプトであり、省エネルギー化、再生可能エネルギーの利用促進、冷却効率の最大化などを目指すものだ。

KIOXIAらが開発する広帯域光SSDは、まさにこの次世代グリーンデータセンターの実現に不可欠な要素技術と位置づけられている。

- データセンター全体の光配線化: サーバー、ストレージ、ネットワーク機器間の接続を電気配線から光配線に置き換えることで、システム全体のエネルギー効率を高め、高い信号品質を維持しながら機器間の物理的な距離を拡大できる。

- 設計の柔軟性と効率性向上: SSDとCPUの分離配置が可能になることで、熱設計の最適化、冷却コストの削減、スペース効率の向上が期待できる。これにより、限られたスペースと電力容量の中で、より多くのコンピューティングリソースやストレージ容量を収容できるようになる。

- 生成AIワークロードへの対応: 大量のデータを高速に読み書きする必要がある生成AIのような先進的なアプリケーションでは、ストレージのアクセス速度と帯域幅がボトルネックになりやすい。PCIe 5.0に対応した広帯域光SSDは、こうした要求に応え、AIモデルの学習や推論の高速化に貢献する。

KIOXIAは、IOCore、京セラと共に、広帯域光SSDの技術開発を進めると同時に、これらの先進的なアプリケーションへの適合性を高め、将来の社会実装に向けた実証試験(PoC: Proof of Concept)への適用を進めていく方針だ。

実用化への道筋と今後の展望

KIOXIAのPCIe 5.0対応広帯域光SSDは、技術的には大きな進歩を遂げたが、すぐに市場に投入されるわけではない。実用化に向けては、いくつかの課題とステップが存在する。

最大のボトルネックは、データセンター側の光ストレージ対応である。SSDだけでなく、サーバー側のマザーボードやインターフェースカード、スイッチ、ケーブルインフラなど、エコシステム全体が光インターフェースに対応する必要がある。既存のデータセンターインフラを光ベースに置き換えるには、多大なコストと時間がかかるため、当面は新規に構築される次世代データセンターが主なターゲットとなると考えられる。

KIOXIAとそのパートナー企業は、この課題を認識しており、「プラットフォームとの互換性を高める技術開発」や「実証試験(PoC)への適用」を進めることで、導入への道筋をつけようとしている。

現時点で、KIOXIAはこの光SSDの具体的な発売時期については明らかにしていない。業界全体の準備状況を見極めながら、エンタープライズ(企業向け)市場への投入を目指していくものとみられる。

長期的には、データセンターで培われた光インターフェース技術が、コストダウンや標準化の進展に伴い、ハイエンドのワークステーションやコンシューマー向けPCにも波及する可能性も考えられるが、それはまだ少し先の話になるだろう。

とはいえ、データ量の爆発的な増加と高速化への要求が止まらない限り、銅線ベースの電気接続の限界は明らかであり、光技術への移行は必然の流れとも言える。KIOXIAによる今回の発表は、ストレージ分野におけるその大きな一歩を示すものであり、今後のデータセンターとコンピューティングの未来を占う上で、極めて重要な技術動向と言えるだろう。

Source