ドイツのメモリ技術企業Ferroelectric Memory Company(FMC)とNeumondaが、DRAM並みの速度と電源オフ後もデータを保持する不揮発性を兼ね備えた革新的メモリ「DRAM+」の開発で協業を発表した。強誘電体材料である酸化ハフニウム(HfO₂)を用いたこの技術は、AIや自動車、医療分野などでの応用が期待され、欧州における半導体メモリ設計・製造の再興に向けた重要な一歩となる可能性がある。

DRAM+とは何か? – 次世代メモリの核心技術

DRAM+は、現代のコンピューティングに不可欠なDRAM(Dynamic Random Access Memory)の性能限界とエネルギー消費の問題に対処するために開発されている新しいメモリ技術である。その核心は、FeRAM(Ferroelectric Random Access Memory:強誘電体メモリ)技術、特に酸化ハフニウム(HfO₂)の利用にある。

DRAMの構造とFeRAMの違い

従来のDRAMセルは、基本的に1つのトランジスタと1つのキャパシタ(電荷を蓄えるコンデンサ)で構成されている(1T1C構造)。キャパシタに電荷が蓄えられているか否かで「1」と「0」の情報を記録するが、この電荷は時間と共に自然に失われてしまうため、定期的に電荷を再書き込みするリフレッシュ動作が必要不可欠である。このリフレッシュ動作が、DRAMの消費電力(特に待機時の静的消費電力)を増大させる一因となっている。

一方、FMCが開発するDRAM+は、このDRAMのキャパシタ部分を、強誘電体材料(HfO₂)を用いた不揮発性のキャパシタに置き換える。強誘電体とは、外部電場がなくても自発的に電気分極(物質内部でプラスとマイナスの電荷が偏る状態)を持ち、その分極の向きを外部電場によって反転させることができる材料である。

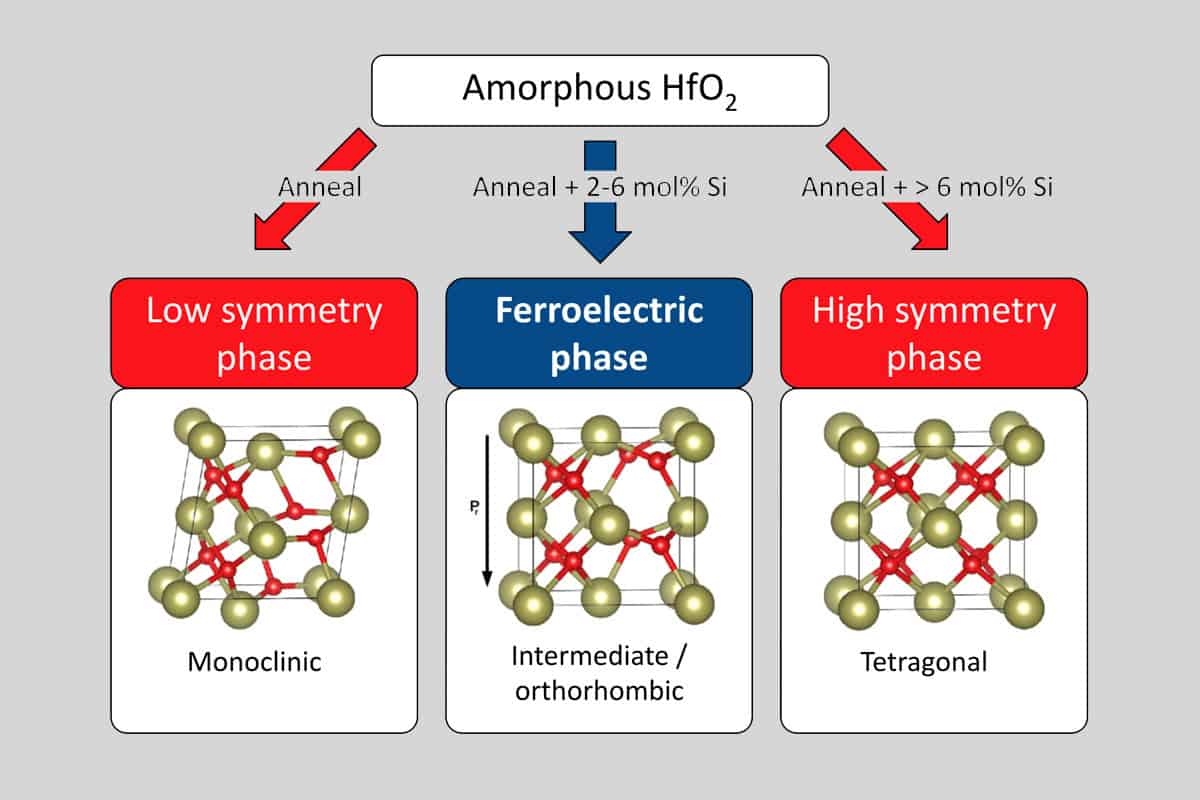

FMCの技術では、HfO₂の結晶構造(特に斜方晶、非中心対称結晶相)中の酸素原子が、外部電場に応じて安定した2つの位置(上向きまたは下向き)をとる性質を利用する。この酸素原子の位置によって、上向きまたは下向きの永久電気双極子が形成され、これが「1」と「0」の二つの状態に対応する。重要なのは、この分極状態は電源を切っても維持されること、つまり不揮発性を持つことだ。

DRAM+の利点:速度・不揮発性・低消費電力の両立

この技術により、DRAM+は以下の利点を実現する可能性を秘めている。

- DRAM並みの高速アクセス: DRAMの基本構造を踏襲しているため、読み書き速度はDRAMに近いナノ秒オーダーを維持できると期待される。

- 不揮発性: 電源を供給しなくてもデータが消えないため、SSDやフラッシュメモリのような永続的なデータストレージ能力を持つ。

- 低消費電力: リフレッシュ動作が不要になるため、特に待機時の消費電力を大幅に削減できる。これは、モバイル機器やIoTデバイス、データセンターなど、電力効率が重視される分野で大きなメリットとなる。

- 高密度化の可能性: 後述するように、HfO₂は微細化に適しており、将来的にはギガビットからギガバイト級の大容量化が見込まれる。

従来のFeRAMとの違い:HfO₂のブレークスルー

実はFeRAM自体は新しい技術ではない。以前は主にチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)などの材料が使われていたが、いくつかの課題があった。

- 容量の限界: PZTベースのFeRAMは、数メガバイト程度の容量にとどまることが多かった。

- 微細化の困難: プロセスノードの縮小(メモリセルをより小さくすること)に伴うスケーリングが難しかった。

- CMOSプロセスとの非互換性: 標準的な半導体製造プロセス(CMOSプロセス)への統合が難しく、コストが高かった。PZTに含まれる鉛が汚染源となる問題もあった。

これに対し、HfO₂(酸化ハフニウム)の利用は、まさに「ゲームチェンジャー」と言える。

なぜ今HfO₂なのか? – 技術的ブレークスルーとその意義

HfO₂が次世代メモリ材料として注目される理由は、その優れた特性にある。

偶然の発見と優れた物性

HfO₂が強誘電性を示すことは、比較的最近(2011年頃)発見された、ある意味で予想外の発見であった。しかし、その後の研究により、HfO₂はメモリ材料として非常に有望な特性を持つことが実証された。

- 優れたメモリ特性: 従来の強誘電体材料と同様に、良好な温度安定性、書き換え耐性(エンデュランス)、データ保持特性(リテンション)、高速なスイッチング速度を示す。

- CMOS互換性: これが最大の利点である。HfO₂は、すでに半導体のゲート絶縁膜材料(High-k材料)として広く利用されており、既存のCMOS製造プロセスとの親和性が極めて高い。これにより、特殊な製造装置やプロセスを追加する必要性が低減され、コスト効率の良い量産が可能になる。

- 優れたスケーラビリティ: HfO₂は10nm以下のプロセスノードまで微細化が可能であるとされ、これはDRAMやNANDフラッシュメモリと同等、あるいはそれ以上の高密度化を実現できる可能性を示唆する。

このCMOS互換性とスケーラビリティにより、HfO₂ベースのFeRAMは、従来のPZTベースのFeRAMが抱えていた容量とコストの壁を打ち破り、DRAMに匹敵するギガビット〜ギガバイト級のメモリを実現する道を開いたのである。

FMCとNeumondaの協業 – 欧州半導体復活への一手

この革新的なDRAM+技術を市場に投入するため、開発元のFMC(Ferroelectric Memory Company)は、メモリテストとコンサルティングを専門とするNeumondaと戦略的な提携を結んだ。

両社の役割と背景

- FMC: 2016年にドレスデン工科大学(TU Dresden)の研究機関NaMLabからスピンオフして設立されたファブレス半導体企業。そのルーツは、かつてドイツに存在した大手DRAMメーカーQimondaの強誘電体メモリ研究にある。HfO₂の強誘電効果に関する発見を基盤とし、DRAM+および不揮発性キャッシュメモリ「Cache+」(チップレット形態)の開発・商用化を目指している。

- Neumonda: メモリ分野で豊富な経験を持ち、旧Qimondaの「DNA」を受け継ぐ企業。傘下にはメモリ販売代理店MEMPHIS Electronic、メモリメーカーIntelligent Memory、そしてメモリテスト技術を開発するNeumonda Technologyを持つ。今回の協業では、メモリ設計に関するコンサルティングに加え、独自の低コスト・高効率なメモリテストプラットフォーム「Rhinoe」「Octopus」「Raptor」を提供し、FMCのDRAM+製品のテストを支援する。

FMCのCEO、Thomas Rueckes氏は、「我々の技術は市場でユニークであり、メモリ製品のコスト効率の良いテストが製品提供にとって極めて重要です。Neumondaの革新的なテストアプローチにより、製品開発を加速できます」と述べている(Neumonda, Tom’s Hardware他ソースより引用)。

Neumondaのテスト技術の重要性

新しいメモリ技術の開発において、信頼性の確保と歩留まり(良品率)の向上は極めて重要であり、そのためには高度なテスト技術が不可欠である。Neumondaのテストプラットフォームは、従来の大型で高価なテスト装置と比較して、「軽量、低コスト、エネルギー効率が良い」とされ、メーカーに依存しない詳細な分析を低コストで実現するという(Neumondaソースより)。これは、特に新しい技術を市場に投入しようとしているFMCのような企業にとって、開発サイクルの短縮とコスト削減に大きく貢献する可能性がある。

NeumondaのCEO、Peter Poechmueller氏は、「FMCの製品は、我々のテスターの能力と、それによって可能になる高品質な歩留まりを証明するための理想的なテストグラウンドです」と語っている。

欧州半導体復権という共通のビジョン

両社の協業は、単なる技術開発やビジネス提携にとどまらない。かつてInfineonやQimondaといった大手DRAMメーカーを擁しながらも、価格競争の激化によりその地位を失ったドイツ、そしてヨーロッパにおいて、先端メモリの設計・製造能力を再び確立するという共通の大きな目標を掲げている。

Poechmueller氏は、「Neumonda設立の背景にある私の個人的な目標の一つは、半導体メモリをヨーロッパに取り戻すことでした。この協力により、私たちは新しいドイツのメモリメーカー設立に大きく近づきます」と、その意気込みを語っている。この動きは、欧州委員会が進める「欧州チップス法(European Chips Act)」など、域内の半導体産業強化を目指す政策とも連動していく可能性があるだろう。

DRAM+の応用分野と将来性 – AIから医療まで

DRAM+のような「速度」と「不揮発性」を両立するメモリは、既存のメモリ階層(CPUキャッシュ – DRAM – SSD/HDD)に新たな選択肢をもたらし、様々な分野で革新を促す可能性がある。

ターゲットとなる市場

FMCおよび各種報道で挙げられている主な応用分野は以下の通りである。

- AI(人工知能): 特にAIコンピューティング、AIアクセラレータでの利用が期待される。大規模なニューラルネットワークモデルの重みパラメータなどを不揮発メモリに保持できれば、電源投入後すぐに推論を開始したり、学習の中断・再開を効率化したりできる可能性がある。FMCが「AIコンピュートに理想的」と言及している点や、「Cache+」という不揮発性キャッシュメモリ製品を開発している点からも、AI分野への注力がうかがえる。

- 自動車: 車載ECU(電子制御ユニット)などでの利用。エンジン始動後すぐにシステムを立ち上げる「瞬時起動(Instant-on)」や、過酷な温度環境下での信頼性、低消費電力化などが求められる自動車分野は、DRAM+の特性が活きる領域と言える。FMCは広温度範囲対応も特徴として挙げている。

- 医療: 医療用インプラント(埋め込み機器)など。極めて低い消費電力でデータを長期間保持する必要がある用途に適している。

- 産業・民生機器: IoTデバイスやウェアラブル端末など、低消費電力とデータ保持が重要な様々な機器への応用が考えられる。

未解決の疑問と今後の展望

DRAM+は非常に魅力的な技術であるが、現時点ではまだ多くの点が明らかになっていない。

- 商用化時期: いつ、どのような形で製品が登場するのか、具体的なロードマップは示されていない。

- 製造パートナー: ファブレス企業であるFMCが、どの半導体製造ファウンドリと提携してDRAM+を量産するのかは不明である。

- 詳細スペックとコスト: 具体的なデータ転送速度、書き換え耐性、データ保持期間、そして最も重要なコスト(ビット単価)がどの程度になるのかは、今後の発表を待つ必要がある。既存のDRAMやNANDフラッシュとのコスト競争力も実用化の鍵となるだろう。

- Cache+の詳細: 同時に開発が進められている不揮発性キャッシュメモリ「Cache+」についても、そのアーキテクチャや性能目標などの詳細はまだ不明な点が多い。

とはいえ、HfO₂を用いたFeRAM技術は、メモリ業界における長年の課題であった「DRAMの速度」と「ストレージの不揮発性」のギャップを埋める可能性を秘めた、最も有望な候補の一つであることは間違いない。FMCとNeumondaの協業が成功すれば、それは単に新しいメモリ製品の登場に留まらず、コンピューティングアーキテクチャそのものに変化をもたらし、そしてヨーロッパの半導体産業に新たな活力を吹き込むことになるかもしれない。今後の動向から目が離せない。

Sources