Google が Wild Dolphin Project(WDP)とジョージア工科大学の研究者たちと共同で、イルカの「言語」を解読するための革新的なAIモデル「Google DolphinGemma」を開発した。このAIは、WDPが40年にわたって収集してきた野生のタイセイヨウマダライルカ(Stenella frontalis)の研究データをもとに訓練され、GoogleのPixelスマートフォンに搭載されて水中研究に活用されている。National Dolphin Day(国民イルカの日)に合わせて発表されたこのプロジェクトは、人間とイルカの間の意思疎通を可能にする扉を開く挑戦だ。

Google DolphinGemma:イルカの「言語」を解読する画期的AI

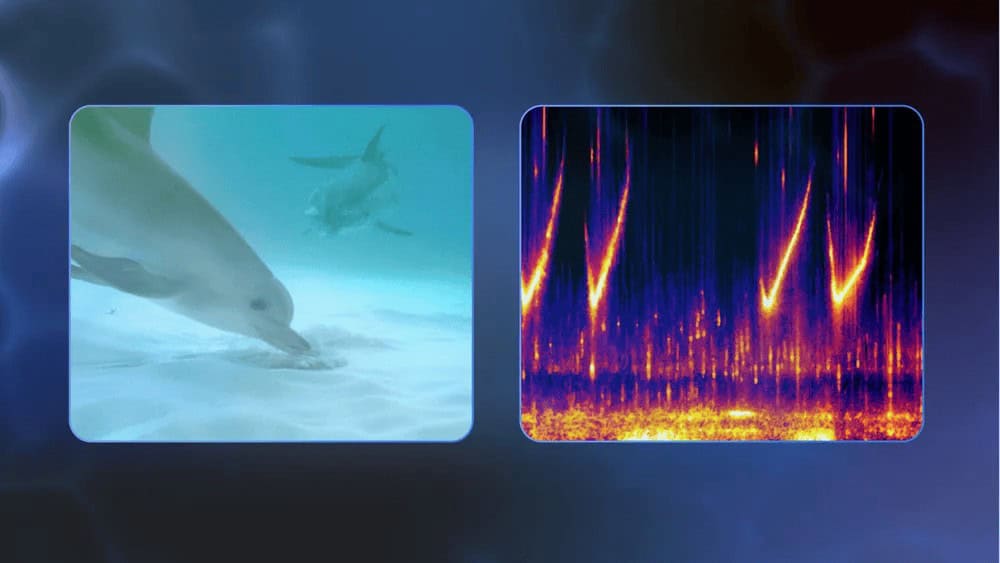

イルカは口笛や鳴き声、クリック音などの多様な音を駆使してコミュニケーションを行う。なかでも興味深いのは、人間の名前に似た機能を持つ「シグネチャーホイッスル」と呼ばれる特徴的な口笛だ。これは個体識別に使われていると考えられており、イルカたちが互いを「名前」で呼び合っている可能性を示唆している。

また、喧嘩の際には一貫して「スクォーク」と呼ばれる音パターンを発するなど、特定の行動と結びついた音も確認されている。これらの観察結果は、イルカのコミュニケーションが単純な感情表現を超えた複雑な構造を持つ可能性を示している。

Google DolphinGemma は、こうしたイルカの音声コミュニケーションのパターンを分析し予測するためのAIモデルだ。人間の言語を理解する大規模言語モデル(LLM)が次の単語を予測するのと同様に、DolphinGemma はイルカの発する音の次のシーケンスを予測する。

WDPの創設者である Denise Herzing 博士は「イルカのボーカライゼーション(発声)の構造とパターンを理解することは、彼らのコミュニケーションが言語レベルに達しているかどうかを判断するために必要です。動物に単語があるかどうかはわかりませんが、この AI ツールは、人間が識別できない微妙なパターンがあるかどうかを本当によく見せてくれます。最終的な目標はいつか『イルカ語を話す』ことです」と期待を寄せる。

Google DolphinGemma の技術的仕組み:イルカの「言語」を解読する方法

Google DolphinGemma の核心部分は、Googleの商用Geminiモデルと同じ基盤を持つGemmaオープンAIモデルだ。このモデルはGoogleが開発したSoundStreamという音声技術を使用して、イルカの発声をトークン化(デジタル形式に変換)している。

人間の言語をコンピュータに理解させるためには、文章を単語やさらに小さな単位に分解する必要がある。同様に、イルカの複雑な音声も解析可能な単位に分解する必要がある。SoundStreamはこの役割を担い、イルカの音声パターンをAIが処理できるデジタル「トークン」に変換する。

このプロセスを身近な例で説明しよう。まったく知らない外国語を聞いているとき、私たちは最初、どこで単語が区切られているのかさえわからない。しかし、繰り返し聞いているうちに、特定のパターンや単語らしきものを識別できるようになる。SoundStreamは、この「音の流れから意味のある単位を識別する」作業をAIが行えるようにするツールなのだ。

Google DolphinGemmaの仕組みは、私たちが日常的に使うAIチャットボットに似ている。人間向けのAIは「こんにちは、今日の天気は」と入力されると、次に「晴れ」や「雨」などの言葉が来ると予測する。同様に、DolphinGemmaはイルカの特定の音声パターンが入力されると、次にどのような音が続くかを予測する。この予測が正確であれば、理論上はイルカが理解できる「文」を構成できる可能性がある。

技術的に注目すべきは、Google DolphinGemmaのコンパクトさだ。約4億のパラメータを持つこのモデルは、ChatGPTなどの一般的な大規模言語モデルと比較すると非常に小型だ。これにより、スマートフォンでも効率的に動作するよう最適化されている。研究者たちが水中でリアルタイムにイルカとの「会話」を試みるためには、この小型化が不可欠だった。

Pixel スマホが水中研究を変革:CHAT システムとの強力な連携

Google DolphinGemma プロジェクトのもう一つの革新的な側面は、Pixelスマートフォンを研究プラットフォームとして活用している点だ。研究チームは、ジョージア工科大学で開発された CHAT(Cetacean Hearing Augmentation Telemetry)というシステムを使用している。これは、イルカとのコミュニケーションを促進するための「水中通訳機」のような役割を果たす。

現行バージョンのCHATはGoogleのPixel 6をコンピューティング基盤として使用している。2025年の夏の研究シーズンには、より高性能な Pixel 9ベースの新モデルが導入される予定だ。この移行により、CHATは深層学習モデルとテンプレートマッチングアルゴリズムを同時に実行できるようになり、より高度なリアルタイム分析が可能になる。

CHATシステムは具体的に何をするのだろうか? これはイルカと人間の共有語彙を確立するための双方向コミュニケーションツールだ。システムは合成イルカ音声を生成し、それを特定のオブジェクト(おもちゃ、スカーフ、サルガッサム海藻など)と関連付ける。

例えば、特定のピッチパターンの音をサルガッサム海藻と関連付けることで、イルカにその音が「海藻」を意味することを教える試みが行われている。イルカがこれらの音を学習し、オブジェクトをリクエストするために使用できるようになれば、基本的な「会話」の第一歩となる。また、CHATはイルカの返答を聞き取り、どのオブジェクトがリクエストされたかを識別することもできる。

防水処理された Pixelスマートフォンを使用することには、従来のカスタムハードウェアと比較して多くの利点がある。小型で携帯性が高く、水中での操作が容易になるだけでなく、市販品であるため、メンテナンスや交換も容易だ。さらに、Pixel の高性能なプロセッサを活用することで、複雑なAIモデルを現場でリアルタイムに実行できる。

実際の研究では、研究者は CHATデバイスを装着して水中に潜り、イルカと直接インタラクションを試みる。イルカが特定の音を模倣すると、Pixelスマートフォンがその音を認識し、どのオブジェクトがリクエストされたかを研究者に伝える。この双方向のコミュニケーションプロセスは、単なる研究を超えて、種を超えた理解の構築という壮大な試みだ。

Google DolphinGemma の現状と未来展望:オープンイノベーションへの道

Google DolphinGemmaは、すでに今年からフィールドでの展開が始まっている。Googleによれば、このモデルは「以前は膨大な人的努力を必要としていた、イルカの自然なコミュニケーション内の隠れた構造や潜在的な意味を発見するのに役立つ」という。

現時点では、DolphinGemmaとCHAT を使ったイルカとの「会話」は基本的なレベルに留まっている。研究者たちが目指しているのは、まずはイルカと共有できる単純な「語彙」の確立だ。「ボール」や「海藻」といった具体的なオブジェクトから始め、徐々に複雑なコンセプトへと拡張していくアプローチを取っている。

GoogleはDolphinGemmaを、2025年の夏にオープンアクセスプロジェクトとして世界中の研究者に公開する予定だ。このオープンな姿勢は、集合知によって研究を加速させる狙いがある。海洋生物学者、AI研究者、言語学者など、様々な分野の専門家がこのモデルを活用し、改良することで、イルカのコミュニケーション解読が飛躍的に進む可能性がある。

現在のGoogle DolphinGemmaはタイセイヨウマダライルカの音声で訓練されているが、他のイルカ種やクジラなどの海洋哺乳類にもファインチューニングによって応用可能だとGoogleは示唆している。実際、同社の「AI for Social Good」プログラムの一環として、NOAA(米国海洋大気庁)とのパートナーシップでクジラ検出AIも開発されている。これらの取り組みが相互に強化し合うことで、海洋哺乳類のコミュニケーション研究全体が進展する可能性がある。

また、Google DolphinGemmaの技術は、単にイルカの音を解析するだけでなく、合成音声の生成にも使われる可能性がある。これにより、人間がイルカと「会話」するための「イルカ語翻訳機」の開発も夢ではなくなるかもしれない。

種を超えた対話がもたらす意義:海洋保全から哲学的問いかけまで

イルカは地球上で最も知的な生物の一つだ。協力し合ったり、新しいスキルを教え合ったり、鏡に映った自分自身を認識できることが研究で示されている。彼らの知性と社会性は、長い間科学者たちを魅了してきた。

Google DolphinGemmaプロジェクトが目指すイルカとのコミュニケーションは、単なる科学的好奇心の充足を超える意義を持つ。海洋環境は増大する人間活動の影響に直面している。漁業、海運、海洋汚染の増加により、イルカが生息できる総ハビタット(生息地)が減少している。特に海洋騒音汚染は、音を使ってコミュニケーション、ナビゲーション、食料探しを行うイルカにとって深刻な脅威となっている。

イルカの「言語」を理解することで、彼らの行動パターンや必要としていることをより深く理解できるようになるかもしれない。これは海洋保全策の立案に貴重な情報をもたらすだろう。例えば、特定の海域での海運活動を制限する時期を、イルカの行動パターンに基づいて最適化することも考えられる。

さらに興味深いのは、非人間的知性とのコミュニケーションという経験が、私たち自身の言語や思考について新たな視点をもたらす可能性だ。イルカの「言語」が人間の言語とどう異なるのか、あるいは共通点はあるのかを理解することで、言語学や認知科学の分野に新たな洞察がもたらされるかもしれない。

「他者の心を理解する」という挑戦は、人間同士でさえ容易ではない。まして、進化的に異なる道を歩んできた生物種との相互理解となれば、その困難さは計り知れない。しかし、だからこそ Google DolphinGemma プロジェクトの挑戦は価値があるのだ。異なる生物種との対話の可能性を探ることは、コミュニケーションの本質、そして知性や意識の本質に迫る探究でもある。

Google とWDP が協力して推進する DolphinGemmaプロジェクトは、単なる技術的イノベーションを超えて、種を超えた対話の可能性を模索する壮大な科学的冒険なのだ。

Sources