ダイアウルフからマンモスまで、絶滅種を復活させるという考えは大衆の想像力を捉えてきた。この取り組みを主導するダラスを拠点とするバイオテクノロジー企業Colossal Biosciencesは、最先端の遺伝子工学を用いて失われた動物を蘇らせる野心的な取り組みで注目を集めている。

同社は最近、1万年以上前に北米を徘徊していた象徴的な捕食者であるダイアウルフの主要な特徴を持つ子犬の誕生を発表した。これは、マンモスやフクロオオカミ(タスマニアタイガー)に焦点を当てた以前のプロジェクト発表に続くものである。これらすべてが、絶滅からの回復は可能であるだけでなく、目前に迫っているという感覚を高めている。

しかし、科学が進歩する中で、より深い疑問が残っている:結果はどの程度近いものでなければ真の復活と言えるのだろうか?絶滅した生物のゲノムの断片しか回収できず、残りを現代の代替物で構築しなければならないとしたら、それは本当に絶滅からの回復なのか、それとも単に似せたものを作っているだけなのか?

一般の人々にとって、絶滅からの回復はしばしばジュラシック・パークのような復活をイメージさせる:失われた動物の再創造であり、現代世界に生まれ変わらせるものである。しかし、科学界では、この用語は選択的育種、クローン作成、そして増加傾向にあるゲノム編集による合成生物学など、様々な技術を包含している。合成生物学とは、自然界に見られるシステムを再設計することを含む分野である。

科学者たちは、現代の牛の選択的育種を用いて、今日の品種の野生の祖先であるオーロックス(原牛)に似た動物を再現しようと試みてきた。クローン技術は、2000年に絶滅したピレネーアイベックスを一時的に復活させるのに使用された。2003年、スペインのチームはクローン化された子牛を妊娠期間満了まで育てたが、その動物は生後数分で死亡した。

これはしばしば絶滅からの回復の最初の例として引用される。しかし、保存された組織は1匹のメスの動物からのものだけであり、それを使って存続可能な個体群を復活させることはできなかった。Colossalの取り組みは合成生物学のカテゴリーに入る。

これらのアプローチは方法こそ異なるが、失われた種を復元するという共通の目標を持っている。ほとんどの場合、現れるのは絶滅種の正確な遺伝的コピーではなく、代理物である:その祖先の機能や外観に似せて設計された現代の生物である。

マンモスの例を考えてみよう。Colossalのプロジェクトは、マンモスの以前の生態学的役割を果たすことができる寒冷適応型のアジアゾウを作ることを目指している。しかし、マンモスとアジアゾウは数十万年前に分岐し、推定150万の遺伝的変異によって異なる。これらすべてを編集することは、現時点では不可能である。代わりに、科学者たちは寒さへの耐性、脂肪貯蔵、毛の成長といった主要な特性に関連する数十の遺伝子を標的にしている。

これをヒトとチンパンジーと比較してみよう。約98.8%の遺伝的類似性にもかかわらず、両者の行動的・身体的な違いは大きい。比較的小さな遺伝的ギャップがこれほど大きな違いを生み出すことができるなら、2つの種の間の違いのほんの一部を編集する場合、何を期待できるだろうか?これは最近の主張を評価する際の有用な経験則である。

以前の記事で議論されたように、Colossalのダイアウルフプロジェクトは、わずか20の遺伝的編集を含んでいた。これらは、絶滅したダイアウルフの主要な特徴を模倣するためにハイイロオオカミのゲノムに導入された。結果として生まれた動物は外見こそ似ているかもしれないが、このように少ない変更では、遺伝的には先史時代の同名の動物よりも現代のオオカミに遥かに近い。

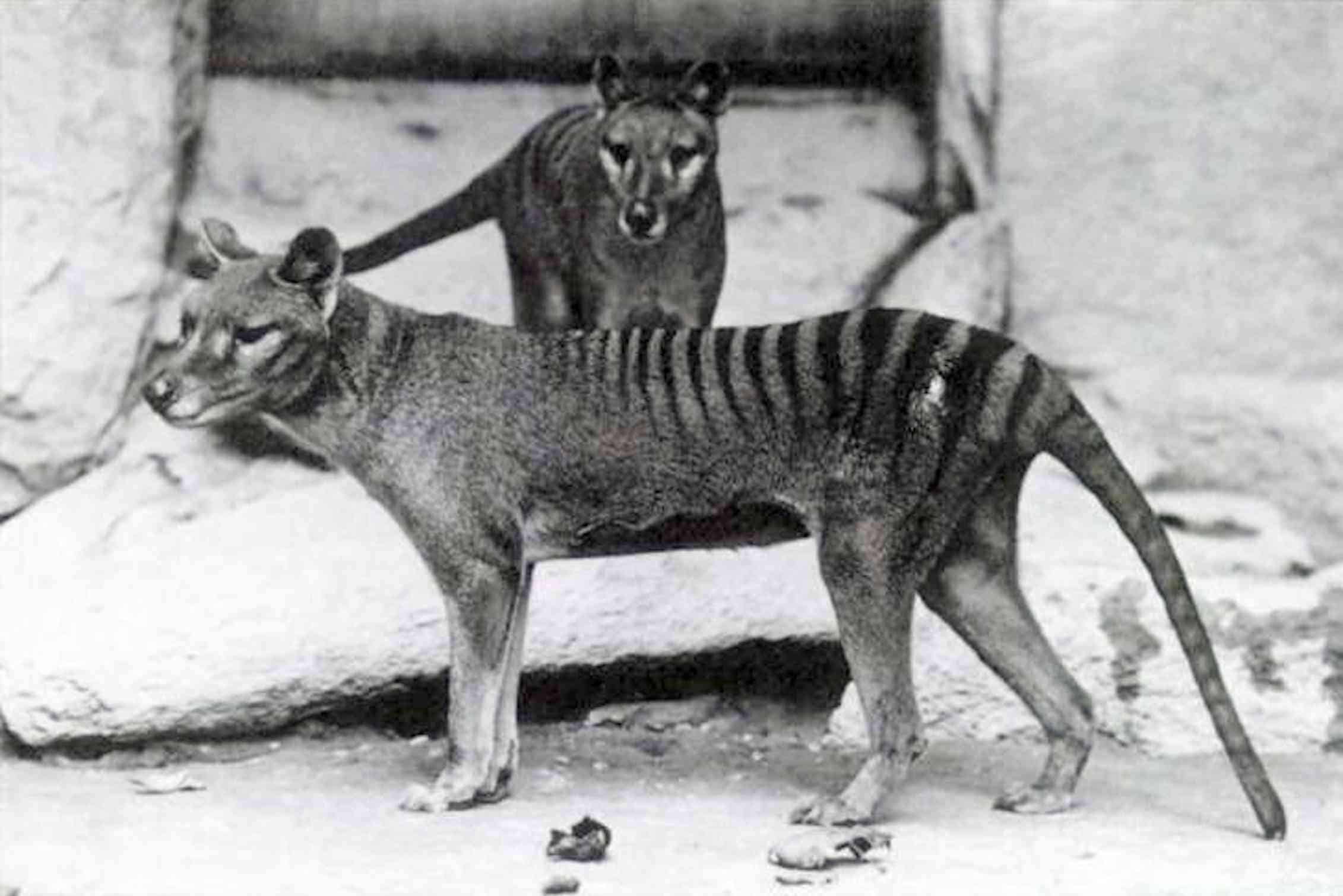

Colossalの野心はマンモスとダイアウルフを超えて広がっている。同社はまた、かつてオーストラリア本土、タスマニア、ニューギニアに生息していた肉食性有袋類であるフクロオオカミ(タスマニアタイガー)の復活にも取り組んでいる。最後の個体は1936年にホバート動物園で死亡した。Colossalは、ファットテイルドゥンナートと呼ばれる遺伝的に関連する小さな有袋類を基盤として使用している。目標は、フクロオオカミに見られる特性を発現するようにドゥンナートのゲノムを操作することである。チームは、操作された胎児を運ぶための人工子宮装置を開発していると述べている。

Colossalはまた、1600年代までモーリシャス島を歩き回っていた飛べない鳥、ドードーを復活させるプロジェクトも持っている。そのプロジェクトでは、ドードーの最も近い現存する親戚の一つであるニコバーバトを遺伝的再構築の基礎として使用する。

各ケースにおいて、同社は部分的な設計図に頼っている:不完全な古代DNAを使用し、その後、強力なゲノム編集ツールであるCRISPRを用いて、密接に関連する現存種のゲノムに特定の違いを編集する。もし生まれれば、完成した動物は外観や一部の行動において絶滅した生物に似ているかもしれないが、遺伝的に同一ではない。むしろ、それらはハイブリッド、モザイク、または機能的な代役となるだろう。

だからといって、これらのプロジェクトの価値が否定されるわけではない。実際、私たちの期待を更新する時かもしれない。目標が絶滅したゲノムを完璧に再現することではなく、生態学的役割を回復することであれば、これらの動物はまだ重要な機能を果たすかもしれない。しかし、それはまた、私たちが言葉使いを正確にしなければならないことを意味する。これらは合成された創造物であり、真の復活ではない。

絶滅を防ぐための技術

より現実的な準絶滅からの回復作業の例がある―最も顕著なものはキタシロサイだ。現在生存しているのはメス2頭のみで、どちらも不妊である。科学者たちは、保存された遺伝物質と密接に関連するサイの種からの代理母を使用して、存続可能な胚を作成しようとしている。この取り組みはクローン作成と補助生殖を含み、元の個体群と遺伝的に同一の個体群を回復することを目指している。

マンモスやフクロオオカミとは異なり、キタシロサイにはまだ生きている代表者と保存された細胞がある。それによって、これは根本的に異なるケースとなる―合成生物学ではなく、より保全生物学に近い。しかし、この技術が再構築ではなく保存に向けて展開された場合の可能性を示している。

遺伝子編集はまた、個体群に遺伝的多様性を導入する、種から有害な突然変異を排除する、または疾病や気候変動に対する回復力を高めるためにそれを使用することによって、絶滅危惧種を支援する可能性を持っている。この意味で、絶滅からの回復のツールは最終的に絶滅を逆転させるのではなく、防止するために役立つかもしれない。

では、私たちはどこに行き着くのか?おそらく新しい用語が必要だろう:合成代理物、生態学的アナログ、または工学的復元。これらのフレーズは「絶滅からの回復」ほどのドラマ性に欠けるかもしれないが、科学的現実により近いものである。

結局のところ、これらの動物は死から戻ってくるのではない―過去が残したものから、一片ずつ発明されているのだ。最終的には、それらをマンモスと呼ぶか毛むくじゃらの象と呼ぶか、ダイアウルフとかデザイナードッグと呼ぶかは重要ではないかもしれない。重要なのは、この力をどのように使うか―壊れた生態系を癒すため、消えゆく種の遺伝的遺産を保存するため、あるいは単に私たちにはその能力があることを証明するためか、である。

しかし、少なくとも正直であるべきだ:私たちが目撃しているのは復活ではない。それは再想像なのである。