Intelの前CEOを務めたPat Gelsinger氏が、半導体製造の未来を左右する可能性を秘めたスタートアップ、xLightの取締役会長に就任した。同氏はベンチャーキャピタルPlayground Globalでの活動の一環として、次世代EUVリソグラフィ光源技術の開発を加速させるという。

激動のIntel CEO退任からVC、そしてxLightへ

Pat Gelsinger氏は、テクノロジー業界で45年以上の経験を持つ重鎮だ。Intelで30年を過ごし、初代CTO(最高技術責任者)を務めた後、EMC、VMwareのCEOを歴任。2021年、プロセッサ開発の遅延に苦しむ古巣IntelにCEOとして復帰した。

Gelsinger氏指揮下のIntelは、半導体ファウンドリ(受託製造)事業への大規模投資を敢行。他社向けチップ製造能力の強化を目指し、Biden政権からはCHIPS・科学法に基づき最大85億ドルの資金援助も獲得した。これは、米国内での先端半導体製造復活に向けた国家戦略の一環でもあった。

しかし、Intelは市場シェア争いで苦戦し、特にAI(人工知能)分野ではNVIDIAの後塵を拝した。株価は2024年に60%も急落し、上場以来最悪のパフォーマンスを記録。2024年12月、Gelsinger氏の退任が発表された。後任にはCadence Design Systemsの元CEO、Lip-Bu Tan氏が就任している。

Intel退任後、Gelsinger氏はベンチャーキャピタル(VC)の世界へ転身した。いくつかの選択肢を検討した結果、Androidの創設者Andy Rubin氏らが2015年に設立したPlayground Globalにジェネラルパートナーとして加わることを決断。「スケールが重要だ」とGelsinger氏は語り、ゼロからの立ち上げではなく既存の組織を活用する道を選んだ。Playground Globalは、ディープテクノロジー分野のアーリーステージ投資に特化している。

VC転身前から、Gelsinger氏は個人的にスタートアップへの投資を行っており、教会支援ソフトウェアのGloo、ウェアラブルデバイスのOura、AIチップ開発のFractileなどに関与してきた。Playground Globalでは、ポートフォリオ企業であるxLightの取締役に名を連ねることになった。これは、同氏がIntel CEO時代から注力してきた半導体製造分野への強い関心を示すものと言えるだろう。

なお、Intelの元CEOがVCへ転身するのはGelsinger氏が初めてではない。前任者のBob Swan氏も、退任後の2021年にAndreessen Horowitzのグロース・オペレーティング・パートナーに就任している。

xLightとは?粒子加速器でEUVリソグラフィに革命を起こす

xLightは、半導体製造に不可欠なEUV(極端紫外線)リソグラフィ技術に用いられる光源を、革新的なアプローチで開発するスタートアップである。現在、EUVリソグラフィ装置はオランダのASML社が市場を独占している。これらの装置は、レーザー生成プラズマ(LPP: Laser-Produced Plasma)方式と呼ばれる複雑な方法で、波長13.5nmのEUV光を生成している。この微細な光を用いて、シリコンウェハー上にナノメートル単位の超微細な回路パターンを焼き付けるのだ。

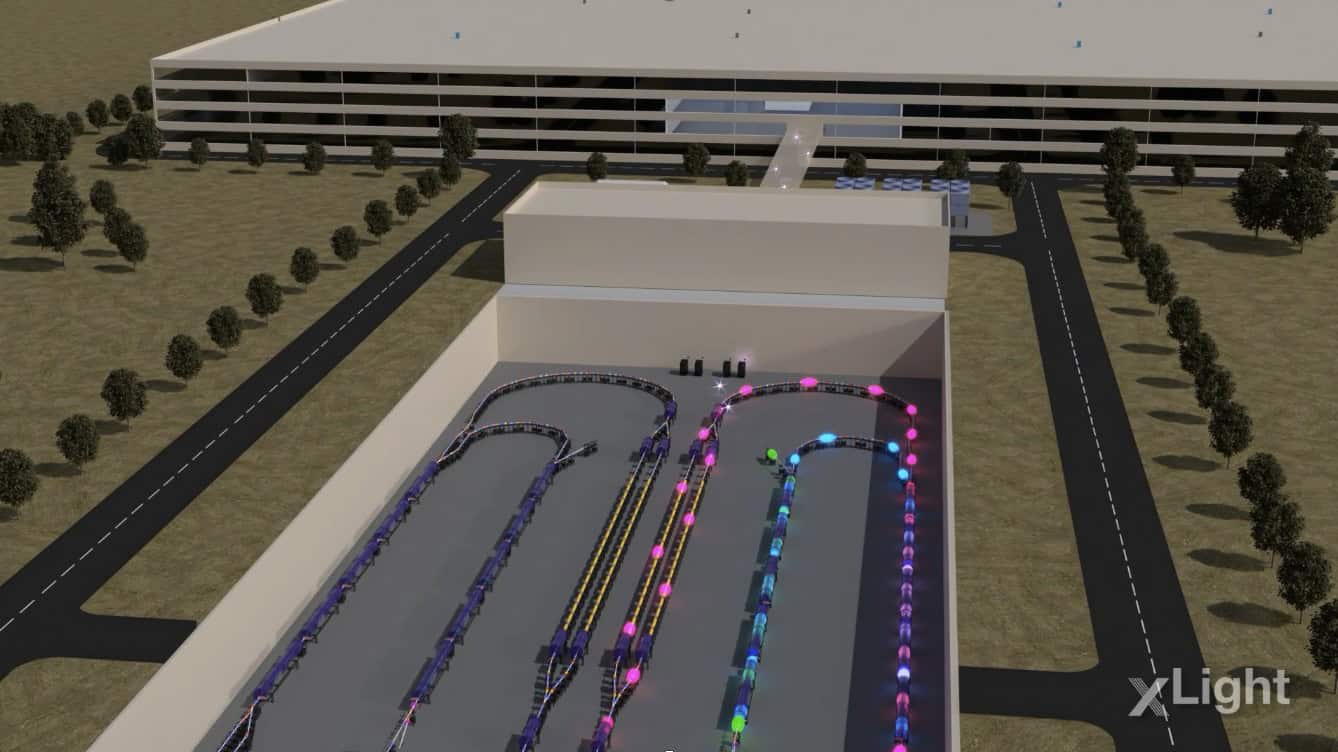

xLightが開発しているのは、自由電子レーザー(FEL: Free Electron Laser)技術を用いた新しいEUV光源である。FELは、粒子加速器を用いて電子を高エネルギーまで加速し、周期的な磁場(アンジュレータ)を通すことで強力な光(この場合はEUV光)を発生させる技術だ。

xLightはこのFEL技術により、現在最先端のASML製EUV装置用光源(NXE:3800Eで約300W、研究レベルでは500W超を達成)を大幅に上回る、1,000Wを超える出力を持つ光源を実現したと主張している。ASMLも将来的に600W、さらには1,000W超へのロードマップを描いているが、xLightは現時点でそれを達成し、2028年までに商用化できるとしている点が注目される。

さらに、Gelsinger氏のLinkedIn投稿によれば、xLightの技術はウェハーあたりのコストを約50%削減し、設備投資(Capital Expenses)と運用コスト(Operating Expenses)を3分の1に低減できる可能性があるという。ASMLの最新EUV装置(Twinscan NXE:3800E)の価格が約2億4000万~2億5000万ドルとされる中、光源コストの大幅な削減は、半導体製造全体のコスト構造に大きな影響を与える可能性がある。

重要なのは、xLightがASMLの装置全体を置き換えることを目指しているわけではない点だ。同社は、開発中のFEL光源が「2028年までにASMLのスキャナーに接続され、ウェハー処理を実行する」ことを目標としている。これは、xLightの光源が既存または次世代のASML製リソグラフィ装置(露光装置本体)と互換性を持つことを示唆している。ただし、既存の半導体工場(ファブ)の設計に適合するかどうかは今後の課題となる。現在のLow-NA EUV装置では光源は装置の下部に設置されるが、次世代のHigh-NA EUV装置では同じレベルに設置される。粒子加速器は一般的に大型であり、既存ファブへの後付けが容易でない可能性も指摘されている。FEL技術は、将来の新設ファブでの採用が現実的かもしれない。

xLightは、このFEL技術がEUVリソグラフィにおいて数十億ドル規模の市場機会をもたらすと見ているだけでなく、高出力が求められる計測・検査ツールといった他の半導体関連分野や、さらには国家安全保障(指向性エネルギー兵器や宇宙ゴミ除去など)、バイオテクノロジー(医療イメージングや科学研究)といった分野への応用も視野に入れている。

同社は、コーネル大学加速器科学教育研究所(CLASSE)、ロスアラモス国立研究所(LANL)、フェルミ国立加速器研究所といった世界トップクラスの研究機関との連携も進めており、技術開発を着実に進めていることを示している。

なぜ今xLightなのか?Gelsinger氏就任の背景と意義

Gelsinger氏がxLightの取締役会長に就任した背景には、いくつかの要因が考えられる。

まず、Gelsinger氏自身の半導体製造に対する強いコミットメントがある。Intel CEO時代、同氏は製造技術のリーダーシップ奪還を最重要課題の一つとして掲げ、巨額の投資を行った。EUVリソグラフィは、先端半導体製造において最も重要かつコストのかかる工程の一つであり、この分野の技術革新は業界全体の進歩に直結する。xLightが開発するFEL技術は、EUVリソグラフィの効率を飛躍的に高め、コストを大幅に削減する可能性を秘めており、Gelsinger氏の目指した方向性と合致する。

Gelsinger氏はxLightのプレスリリースで「我々はインターネット誕生以来、コンピューティングインフラにおける最も変革的な瞬間に突入しています」「自由電子レーザーはリソグラフィの未来であり、xLightは粒子加速器技術における明確なリーダーです」と述べ、xLightの技術に対する高い期待を示している。

次に、Playground Globalのジェネラルパートナーとしての役割がある。VCとして、将来有望なディープテクノロジーに投資し、その成長を支援することは当然の活動である。xLightはまさにその対象であり、Gelsinger氏の持つ豊富な経験と人脈は、xLightの技術開発、事業展開、そして最終的な市場導入において強力な推進力となるだろう。

xLightのCEO、Nicholas Kelez氏も「Pat(Gelsinger氏)は我々同様、EUVリソグラフィが次世代コンピューティングを解き放つ鍵であると信じています。彼がxLightの取り組みを知ったとき、それは即座に一致しました」とコメントしており、両者のビジョンが合致したことがうかがえる。

この動きは、半導体製造装置市場、特にASMLが独占してきたEUV光源市場に、新たな競争軸をもたらす可能性を示唆している。xLightの技術が実用化されれば、半導体メーカーは光源の選択肢を得ることになり、コスト削減や性能向上の恩恵を受けられるかもしれない。また、米国内での先端技術開発という観点からも、CHIPS法の精神に沿う動きとして注目されるだろう。

FEL技術の可能性と今後の展望

xLightが開発するFEL技術は、EUVリソグラフィ光源としての応用が最も注目されているが、そのポテンシャルはそれだけにとどまらない。前述の通り、高出力の光源は、半導体ウェハーの欠陥を検出する計測・検査装置の性能向上にも寄与する可能性がある。

さらに、防衛分野での指向性エネルギー兵器や宇宙ゴミの除去、医療分野での高解像度イメージング、基礎科学研究など、多様な分野への応用が期待されている。

一方で、実用化に向けては課題も存在する。粒子加速器を用いたFELシステムは大規模になりがちであり、既存の半導体工場のクリーンルーム内に設置するには、スペースやインフラの制約が生じる可能性がある。また、LPP方式で長年の実績を持つASMLの技術に対する信頼性や安定性を、FEL方式で同等以上に確保できるかどうかも実証していく必要があるだろう。2028年という商用化目標は野心的であり、今後の技術開発の進捗が注目される。

Gelsinger氏という強力なリーダーを得たxLightが、これらの課題を克服し、半導体製造に革新をもたらすことができるのか。同社の今後の動向は、テクノロジー業界全体にとって目が離せないものとなるだろう。

Sources